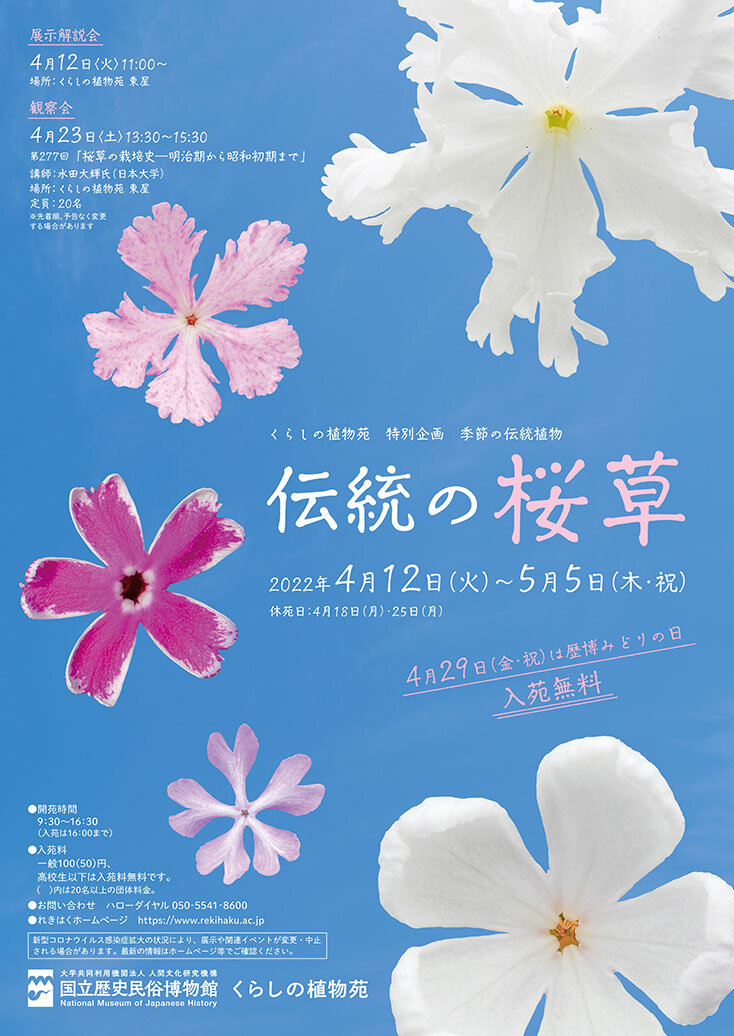

「伝統の桜草」(2022年度)

開催概要

当館くらしの植物苑では、2002年より「伝統の桜草」と題して、桜草の展示を行ってきました。

「伝統の桜草」とは、江戸時代中期以降(江戸・明治・大正・昭和)、園芸家によって野生種の中から変わった花が探し出され、多くの品種が作り出されてきた一連の桜草を指します。花の色は紅色から白色、花の形も平弁からつかみ弁までと様々です。こうした多様な花色・花形の桜草を展示するとともに、2003年に寄贈された桜草花壇によって伝統的な観賞方法を再現するなど、展示方法にも工夫をしています。

また、今年度は「桜草の栽培史-明治期から昭和初期まで」をテーマとして、明治・大正・昭和初期の桜草に関連した歴史的な経緯と、大正時代に日本桜草会が設立され、その中心人物によって品種が増えていき、大輪花が流行していった様子をパネルで解説いたします。併せて、2007年に収集した八重咲きの品種や2010年に収集した野生系の品種、2013年から2015年にかけて収集した現代の新花も展示します。

開催期間

2022年4月12日(火)~ 2022年5月5日(木・祝)

会場

国立歴史民俗博物館 くらしの植物苑

料金

個人 100円

団体(20名以上) 50円

開苑時間

| 9:30~16:30 (入苑は16:00まで) |

休苑日

4月18日(月)・25日(月)

主催

国立歴史民俗博物館

※4月29日(金・祝)(歴博みどりの日)は入苑無料

※高校生以下は入苑無料。

※障がい者手帳等保持者は手帳提示により、介助者と共に入苑無料。

※博物館の総合展示・企画展示は別途料金がかかります。

※博物館の半券の提示で、当日に限りくらしの植物苑にご入場できます。また、植物苑の半券の提示で、当日に限り博物館の入館料が割引になります。

概要

展示する桜草はおもに鉢植えで、1鉢に4芽、各品種2鉢ずつ用意し、桜草花壇、東屋周囲、ハウス2棟、よしず展示場で展示を行います。

桜草花壇には、江戸時代に作出された品種を主に展示し、野生系の品種、現代の新花はコーナーを設けて展示します。その他に、地植えやプランターなどで展示し、東屋内では、明治・大正・昭和初期の桜草の歴史的な経緯や、大正時代の桜草会設立以降における品種の変化についてパネルで紹介します。

また、本館エントランス前にも、植物苑のご紹介もかねて、プランターで展示します。

- 出展品種 計約400品種

- 出展鉢数 約700鉢

-くらしの植物苑の桜草花壇-

天保年間(1830~43)の写本と伝わる「櫻草作傳法(さくらそうさでんほう)」に書かれている桜草花壇(組立小屋の中に5段の棚を設けた花壇)を元に復元された、伝統的な観賞法。(2003年に寄贈)この花壇では、江戸時代に作出された品種を主に展示します。

1) 桜草花壇

2) ハウス展示風景

3) 田島紅/たじまべに(野生種)

4) 錦葉集/きんようしゅう(園芸種)

5) 臥竜梅/がりょうばい(園芸種)

6) 浮き雲/うきぐも(園芸種)

7) 白滝/しらたき(園芸種)

8) 有明/ありあけ(園芸種)

9) 御目見得/おめみえ(園芸種)

10) 風車/かざくるま(園芸種)

| 11) 櫻鼠/さくらねずみ(園芸種) |

関連の催し物

展示解説会のご案内

日時

4月12日(火) 11:00~

場所

くらしの植物苑

備考

※要入苑料

当展示プロジェクト委員による展示解説を行います。事前予約等は必要ございません。

桜草 有償頒布のご案内

日時

4月12日(火) 9:30~10:30

4月13日(水) ~5月5日(木・祝) 9:30~12:30

4月29日(金・祝) 9:30~15:00

場所

| くらしの植物苑 |

備考

※要入苑料

※頒布数2,100ポット予定(売り切れ次第終了)