- ホーム

- スケジュール

- ファミリープログラム

- れきはくをかこうよ作品展

ファミリープログラム

れきはくをかこうよ作品展

2025年8月3日[日]に、国立歴史民俗博物館の第4展示室(民俗)の展示物を写生する「れきはくをかこうよ」を開催しました。小学生など計19人の方が参加してくれました。それぞれ好きな展示物を選び、絵を描きました。描いてみると、気がついたことや新たな発見があったようですね。たくさんの色をつかって描いた絵や細かいところまでていねいに時間をかけて描いた絵など、どれも力作ぞろいでした。

- 日 時

- 2025年8月3日[日] 13:00~16:00

- 場 所

- 本館第4展示室

- 画 材

- 色鉛筆・鉛筆・画用紙

- 歴博の先生

- 民俗研究分野 小池 淳一 先生 ・ 関沢 まゆみ 先生

● 第4展示室 ●

画像をクリックすると別のウィンドウが開いて大きく見られます。

- 感想

- 獅子の毛を描くのが、とてもむずかしかった。毛は、様々な色を使って描いた。歯を一本一本描くのが楽しかった。

- 歴博の先生から

- 西表島のシチというお祭りの日に登場する獅子をとても大きく描いています。歯が1本1本丁寧に描かれていて思わず、何本あるかしらと数えてしまいそうになります。この獅子の頭と胴体は、糸芭蕉(バナナの木)の繊維で作られています。そのふさふさした感じがとてもよく表現されています。

- 感想

- シーサーのまゆげをこくしました。えがおがかわいかったからかきました。

- 歴博の先生から

- 画用紙いっぱいに沖縄のシーサーが踊っています!!太い眉毛と大きな口にひきつけられます。背景には、サンシン(沖縄の伝統的な楽器)もあり、音楽が聞こえてくるようです。黒と赤の使い方が絶妙で、とても力強い絵になっています。

- 感想

- わらの質感を表すのが大変だった。龍の迫力をどうやって表すかが難しかった。描いているうちに、雰囲気や様子が見えてきて楽しかった。

- 歴博の先生から

- まず龍の迫力に圧倒されます!比婆荒神神楽の舞台の外の梁にくくりつけられ、頭には白い御幣。色の工夫だけでなく茶色や黒でいろいろな線を組み合わせて藁の質感、手作り感もとてもよく表現されています。舞台のしつらえも丁寧に描かれ、「千道」(神の通い路)という題名の通り清浄さが伝わってきます。

- 感想

- びわを弾いている人形がおもしろくて、かわいかった。おきくさんの色使いが難しかったです。かみの色がこげちゃで、その色がなかったので色を作るのに苦戦しました。

- 歴博の先生から

- 展示室のなかの「ふしぎ」を集めて描いてくれました。いろいろなところからふしぎな顔やポーズを探し出してくれて楽しい絵ができあがりました。ひとつひとつの表情や色合いを工夫した描いていることがよくわかります。

- 感想

-

工夫したところ

・毛をかくときに線を一本ずつ描いたところです。

難しかったところ

・顔のバランスです。 - 歴博の先生から

- 沖縄の獅子は黒い顔に長い毛で胴体がおおわれています。関東などの獅子舞の獅子とはだいぶ雰囲気が違いますね。細かい線で特徴のある姿がよく伝わってきます。これを出発点に、いろいろな地方の獅子を観察すると面白いかもしれません。

- 感想

- さびた感じの色を塗るのが難しかったです。

- 歴博の先生から

- 京丹後の袖志という海に面した村の漁船を丁寧に描いてくれました。船を長年大事にしてきた漁師さんが見たらきっと喜ぶでしょう!船の上には大だこをとるための網や海の中をのぞく箱めがねもあります。背景の水田の風景も実は船の意味を引き立たせています。素晴らしいです。

- 感想

- 目をかくのがたのしかった。はなをりったいにかくのがむずかしかった。まわりにきにいっただるまをかいた。

- 歴博の先生から

- どーんと大きなだるまの存在感がすごいです!丁寧に赤色を塗って顔を仕上げています。赤色は悪いものをはねつける魔除け、厄除けの意味があります。周囲にも小さいかわいいだるまを描いてくれました。この絵を見ていると、自然に笑顔になります。

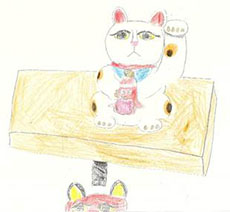

- 感想

- かっぱ(左下)の水をこぼすところを描くのが楽しかった。ふちどるのが大変だった。金のまねき猫のふちは強く太く描いた。まねき猫にびっくりしているかっぱやだるまはかたむかせた。

- 歴博の先生から

- 日本だけではなく世界各地の招き猫が並んでいるコーナーを、金色の招き猫を中心に描いてくれました。よく見ると河童や妖怪もかけつけています。そうした様々なキャラクターの動きが魅力的です。

- 感想

- ・細かい模様を描くのがむずかしかった。

・影などを少しつけるのが楽しかった。

・首のまわりの模様を工夫した。 - 歴博の先生から

- 幸運をもたらす縁起物としての招き猫は、たくさんの種類が展示されていますが、そのなかでも赤い一体に集中して描いてくれました。やさしそうな表情で、首のまわりの模様も丁寧に観察してくれています。

- 感想

- 2だん目のお人形さんがたのしくかけた。1だん目のお人形さんがむずかしかった。

- 歴博の先生から

- 秋田市八幡の土雛(つちびな)を描いてくれました。土雛らしいふくよかさに、優しいぬくもりが感じられます。ひめとみかどが難しかったといいますが、よく観察して烏帽子や冠まで丁寧に描かれています。女の子の成長を願う大人たちの思いまで伝わってくるようです。

- 感想

- チョウナ(手斧)の持ち手の曲線を描くことが難しかった。

- 歴博の先生から

- 普通の大工さんの道具とは少し異なる、独特のかたちをした道具を取り上げて描いてくれました。舟のかたちを削って作っていく船大工さんの技が、道具を通して表現されているかのようです。

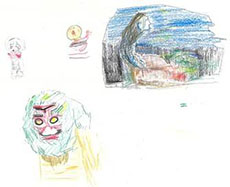

- 感想

- りゅうの体をかくのがむずかしかった。だるまがかんたんだったからるんるんかけた。ししの顔をかくのがむずかしかった。

- 歴博の先生から

- 展示室のなかの比婆荒神神楽の龍、西表島のシチという祭りの日の獅子、そしてだるまを「3きょうだい」としてとらえた発想がユニークです。みんな太鼓に合わせてゆらゆらと楽しそうに体を動かしているように見えます。

- 感想

- いろいろな物がてんじされてウキウキしたり、どれをかくかまよったけど、とても楽しくできた。顔の金色のもようをがんばってかいた。体の毛を3色でかいて工夫した。

- 歴博の先生から

- 西表島の獅子、うきうきしていて、今にも踊りだしそうです!頭と胴体は糸芭蕉という、島の人たちが神聖なものとして大切にしている植物の繊維から作られています。その毛をとても丁寧に描いて、「天下泰平」という言葉を添えたところに、島の人々が平和を願ってきた心が伝わってきます。

- 感想

- 花をかくのがむずかしかった。地蔵はいがいとかんたんで楽しかった。

- 歴博の先生から

- 子供を守ってくれるお地蔵さんが、大きくしっかりと描かれています。赤いよだれ掛けが印象的ですが、供えられた花や風車も丁寧に描かれています。お地蔵さんにお祈りをしている姿や人びとの心までとらえられているように思えます。

- 感想

- 大阪旅行で見たビリケンが昔からあるとおどろいてかきました。顔をかくのがむずかしかったです。全体的にインパクトがでるように工夫してかきました。

- 歴博の先生から

- 幸福を招くシンボルのビリケンです。大阪の街に溶け込んでいるのですが、もともとはアメリカからやって来ました。ですから上の方にアメリカのビルがきちんと描かれていますね。不思議な表情がうまくとらえられています。

須藤 預美子

- 感想

- かがみもちを3種類もかくのがつかれました。そのあとかいたおせちに色々種類があってくたびれました。でも、楽しかったです。

- 歴博の先生から

- 須藤さんは、かがみもちとおせちと2枚描いてくれました。ここでは「かがみもち」を紹介します。お正月に飾る鏡餅です。お餅の上には、かわいい招き猫、干支の辰、だるまが、とてもかわいく、みんなニコニコ顔で描かれています。「福招き」の名前の通り、見る人が思わず笑顔になる1枚です。

- 感想

- たな、もう一匹のまねきねこが楽しくかけた。体の形がかきにくくてむずかしかった。かげの部分をくふうしました。

- 歴博の先生から

- たこをかかえている招き猫を展示の棚とあわせてしっかりと描いてくれました。たこの顔つき、猫の大きな眼、腕の影、棚の下のネジなど細かいところをじっくりと観察し、魅力的にとらえてくれています。

- 感想

- ほぼ同じ色の中で、体の部位を分けるために色使いを工夫した。なるべくえんぴつの黒が入らないようにした。

- 歴博の先生から

- 沖縄の魔除け、シーサーの独特の雰囲気がしっかり描かれています。同じ色を使って描いてくれたのですが、線の太さや色使いの細やかな違いで工夫されていて、立体感も良く出ています。

›››「れきはくをかこうよ(2024) 作品展」はこちら

›››「れきはくをかこうよ(2023) 作品展」はこちら

›››「れきはくをかこうよ(2022) 作品展」はこちら

›››「れきはくをかこうよ(2021) 作品展」はこちら

›››「れきはくをかこうよ(2019) 作品展」はこちら

›››「れきはくをかこうよ(2018) 作品展」はこちら

›››「れきはくをかこうよ(2017) 作品展」はこちら

›››「れきはくをかこうよ(2016) 作品展」はこちら

›››「れきはくをかこうよ(2015) 作品展」はこちら

›››「れきはくをかこうよ(2014) 作品展」はこちら

›››「れきはくをかこうよ(2013) 作品展」はこちら

›››「れきはくをかこうよ(2012) 作品展」はこちら

›››「れきはくをかこうよ(2011) 作品展」はこちら

スケジュール

スケジュール れきはくへ行く前に

れきはくへ行く前に れきはくとは

れきはくとは 家や学校で楽しむれきはく

家や学校で楽しむれきはく スケジュール

スケジュール 企画展示

企画展示 特集展示

特集展示 ファミリープログラム

ファミリープログラム くらしの植物苑特別企画

くらしの植物苑特別企画

スケジュール

スケジュール れきはくへ行く前に

れきはくへ行く前に れきはくとは

れきはくとは 家や学校で楽しむれきはく

家や学校で楽しむれきはく サイトマップ

サイトマップ お問い合わせ

お問い合わせ プライバシーポリシー

プライバシーポリシー