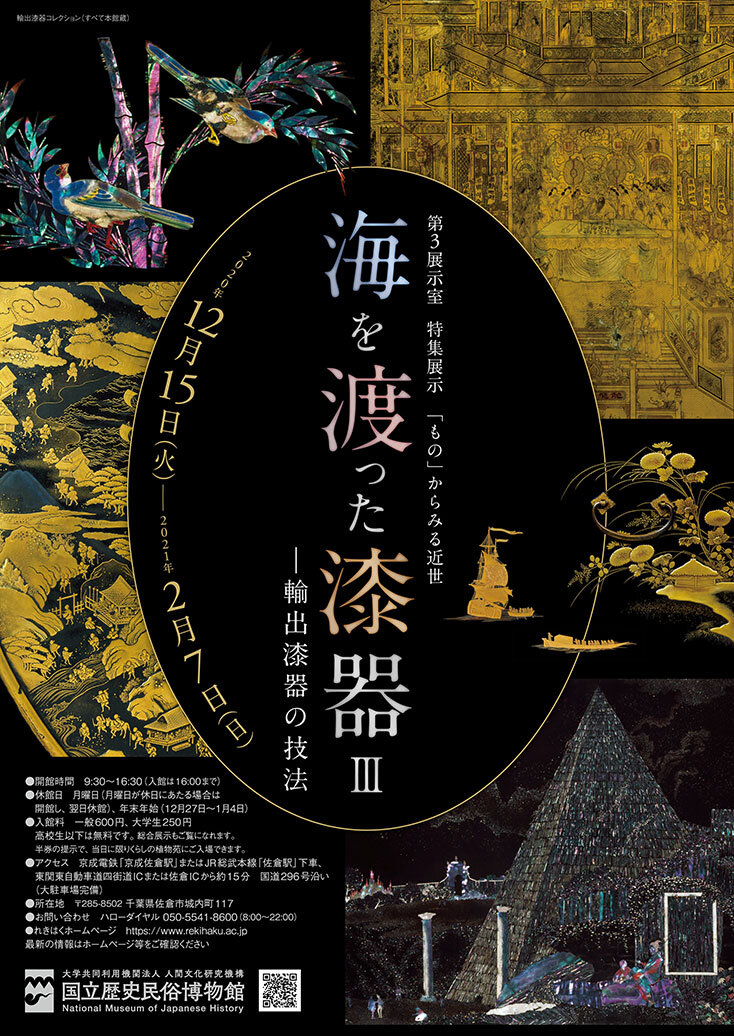

『海を渡った漆器Ⅲ-輸出漆器の技法』

開催概要

開催期間

2020年12月15日(火)~2021年2月7日(日)

会場

国立歴史民俗博物館 第3展示室 特集展示室

料金

一般600円/大学生250円

高校生以下無料

開館時間

9:30 ~ 16:30(最終入館は16:00まで)

休館日

毎週月曜日(休日の場合は開館し、翌日休館)

年末年始(12月27日~1月4日)

主催

大学共同利用機関法人 人間文化研究機構 国立歴史民俗博物館

※総合展示もあわせてご覧になれます。

※障がい者手帳等保持者は手帳提示により、介助者と共に入館無料です。

※高校生及び大学生の方は、学生証を提示してください。

※博物館の半券の提示で、当日に限りくらしの植物苑にご入場できます。 また、植物苑の半券の提示で、当日に限り博物館の入館料が割引になります。

※料金が変更になる場合があります。

趣旨

16世紀後半以降、大量の漆器が日本の特産品として海外に向けて輸出されました。西洋人の注文によって制作されたこれらの漆器は、西洋に由来する形態の家具調度に、日本独特の蒔絵(まきえ)や螺鈿(らでん)の装飾をほどこしたものでした。艶やかに光る黒い塗装面に、重厚な黄金の輝きが映える蒔絵漆器、またエキゾチックな煌めきを放つ螺鈿漆器は、ヨーロッパの富裕層のあいだで評判となり、日本という東方の未知の国を象徴する物品として愛好されました。

本展示では、輸出漆器に用いられた技法にとくに焦点をあて、蒔絵と螺鈿という伝統的な装飾技術が文化交流に果たした効果について考えます。また、中国から西洋向けに輸出された描金漆器をあわせて展示し、アジアにおけるグローバル商品としての漆器輸出の実態を紹介します。

サンクト・ペテルブルク風景図蒔絵プラーク

18~19世紀

本展のみどころ

- 日本から西洋に輸出された漆器のほかに、中国製の輸出漆器も展示されます。日本の蒔絵を模倣した「描金」技法による大きな衝立屏風は、2004年以来久しぶりの展示となります。

- 日本と中国の輸出漆器を比較することによって、日本の蒔絵の特長や、日本製の漆器の何が西洋人の心をとらえたかを考えるきっかけとしていただけます。

主な展示資料

- 山水蒔絵小箪笥 17世紀後半

- 故事人物蒔絵螺鈿瓶子 一対 17世紀前半

- 花鳥螺鈿蒔絵瓶入箱(色絵磁器瓶付) 19世紀

- 山水花鳥螺鈿化粧箪笥 18~19世紀

- サンクト・ペテルブルク風景図蒔絵プラーク 18~19世紀

- 楼閣人物唐草描金ゲーム箱(中国製輸出漆器) 清時代

- 楼閣人物描金衝立(中国製輸出漆器) 清時代

など約30点(すべて本館蔵)

1) サンクト・ペテルブルク風景図蒔絵プラーク

18~19世紀

西洋からもたらされた銅版画の図柄を、精巧な蒔絵装飾で写しとった壁掛け用飾り板。

2) ケスティウスのピラミッド螺鈿蒔絵プラーク

18~19世紀

ガイウス・ケスティウスのピラミッドはローマの名所。銅版画の風景を、細緻な螺鈿技法のみで表現した珍しい作例。

3) グスタフ3世肖像図蒔絵プラケット

天明8年

裏面に「Japonia factum 1788(1788年日本製)」と記されており、現存する年紀入りのプラケットとしては最古。

4) 花鳥螺鈿脚付裁縫箱

19世紀

細かい仕切をもつ裁縫箱に脚を付けた裁縫机。江戸後期の輸出漆器の人気商品であった。

5) 花鳥螺鈿蒔絵瓶入箱(色絵磁器瓶付)

19世紀

螺鈿の下に鮮やかな色彩を施す装飾技法を用いた漆器は、19世紀に多数輸出された。同じく人気の高かった有田製の磁器瓶2つを収めたもの。

6) 草花風景蒔絵薬箪笥

17世紀後半

黒漆地に高蒔絵の技法を組み合わせる漆器は、17世紀に盛んに輸出された。東洋風のエキゾチックな風景や花鳥の意匠が人気を呼んだ。

7) 紋章付山水人物蒔絵皿

17世紀後半~18世紀

中央にアムステルダムの名家ヒンローペン家の家紋を表した特注品の大皿。商館長が旅した東海道の風景が、精細な蒔絵で描かれる。

8) 楼閣人物描金衝立(中国製輸出漆器)

清時代

広東の港から輸出された中国製漆器の典型例は、日本の蒔絵を模倣した描金装飾によるもの。三国志の図柄を金と青金とで細密に表している。

展示代表

日高 薫

HIDAKA Kaori

教授

研究部情報資料研究系

文学博士(東京大学) (2008年取得)

専門分野:漆工芸史

主要研究課題:蒔絵を中心とする漆工芸史および日本の装飾芸術の特質に関する研究,交易品としての漆器をめぐる文化交流に関する研究

所属学会:美術史学会、漆工史学会

学歴:東京大学文学部第二類(史学)美術史学科(1985年卒業)

東京大学大学院人文科学研究科美術史学専攻博士課程(1990年単位取得退学)