第4展示室特集展示「四国遍路・文化遺産へのみちゆき」

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、当館の運営等につきまして、格別のご配慮を賜り、厚くお礼申し上げます。

このたび当館では、2023年9月26日(火)~2024年2月25日(日)の期間、総合展示 第4展示室 特集展示室において、特集展示「四国遍路・文化遺産へのみちゆき」を開催します。

四国遍路は、四国4県を周回するルートの中に88ヶ所の霊場が設置された回遊型の巡礼路のことです。その起源は真言宗の宗祖、弘法大師空海に措定され、1200年に渡り人々に信仰され、継承されてきました。もっとも四国遍路の長い歴史のなかでは、その位置づけや人々の関わり方も大きく変化してきました。現代では、世界的に知られるようになった四国遍路を、世界遺産に登録しようとする運動が活発化しています。本展示では、四国遍路の歴史的文化的背景を概観しつつ、近現代における文化資源化の内実に迫っていきます。

つきましては、この展示開催を貴媒体にてぜひ多くの方々にご紹介くださいますようお願い申し上げます。

謹白

※新型コロナウイルス感染症拡大の状況により、関連イベントが変更・中止される場合があります。 最新の情報は、ホームページ等でご確認ください。

開催概要

第4展示室 特集展示 『四国遍路・文化遺産へのみちゆき』2023年9月26日(火)~2024年2月25日(日)

| 開催期間 | 2023年9月26日(火)~2024年2月25日(日) |

|---|---|

| 会場 | 国立歴史民俗博物館 第4展示室 特集展示室 |

| 料金 |

一般600円/大学生250円 ※総合展示もあわせてご覧になれます。 |

| 開館時間 | ~9月 9:30~17:00(入館は16:30まで) 10月~ 9:30~16:30(入館は16:00まで |

| 休館日 | 月曜日(月曜日が休日の場合は開館し、翌日休館)、 年末年始(12月27日~1月4日)、2月14日(水) |

| 主催 | 大学共同利用機関法人 人間文化研究機構 国立歴史民俗博物館 |

| 共催 | 愛媛県歴史文化博物館、愛媛大学 四国遍路・世界の巡礼研究センター |

みどころ

- 四国88ヶ所霊場を開いたとされる弘法大師空海とはどんな人物だったのか、弘法大師と四国とのつながりから紐解く

- 四国遍路の札所はなぜ88ヶ所なのか?-遍路絵図に描かれた、札所や遍路道の姿について紹介する

- 四国遍路はなぜ白装束?いつから?-近代化による遍路の変化をみる

- 世界遺産とは?-四国遍路が持つ世界遺産に登録される価値を考える

趣旨

本展示では、1200年の歴史を有するとされる四国遍路の歴史と現在について、次の構成で紹介していきます。

1 四国遍路と弘法大師空海

四国遍路は真言宗の宗祖、弘法大師空海が霊場を定めたと伝えられています。遍路の白衣にも「南無大師遍照金剛」と背中に記され、金剛杖は大師の化身であるとされています。そこで本展示では、まず弘法大師と四国とのつながりを示し、古代から続く大師信仰の系譜をみていきます。

2 遍路絵図と描かれた札所

江戸時代に確立し、庶民の旅の目的として普及していった88ヶ所霊場の特徴を概観します。四国遍路の長い歴史のなかでは、その位置づけや人々の関わり方も大きく変化しています。例えば、88ヶ所を巡るお遍路ですが、これらの札所が定まったのは近世、17世紀に入ってからでした。札所をめぐる巡礼路が絞られていくのも、それ以後のことになります。四国遍路の普及に大きな役割を果たした媒体に注目し、描かれた遍路の姿についても紹介していきます。

3 近代化とツーリズム

近代化のなかで四国遍路は、全国からの集客を見込めるツーリズムへと展開していきます。遍路の代名詞でもある「南無大師遍照金剛」と背中に記された白装束についても、戦後になって普及した姿であることがわかってきました。明治・大正時代に奉納された絵馬や戦前の絵葉書の遍路の一行には、白装束は数えるほどしかみられません。鉄道やバス、自家用車の利用なども盛んになることで、遍路の意味づけや参加者、規模や期間も変化していきました。

4 世界遺産登録に向けて

21世紀になると、四国遍路を世界遺産に登録しようとする運動が活発化します。四国4県は登録に向けて様々な活動を行うとともに、その文化的歴史的な特質を炙り出し、遍路文化を物語化していきました。また、今回の展示共催となる愛媛大学四国遍路・世界の巡礼研究センターと愛媛県歴史文化博物館による最新の研究成果の紹介も行います。

主な展示資料

典籍:『三教指帰』/『三教指帰簡註』/『弘法大師行状記』/『四国徧礼道指南増補大成』

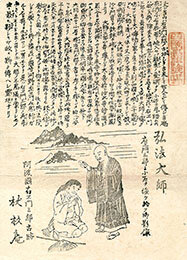

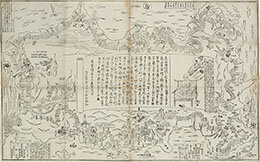

摺物・絵図:弘法大師と衛門三郎の摺物/四国徧礼絵図/四国遍路道中図

文書資料:往来手形/宇和島藩の通行手形/遍路宿の宿帳(大黒屋)

写真パネル:中国四国名所旧跡図/四国八十八ヶ所霊場案内(吉田初三郎)

映像:「和紙彫塑による弘法大師空海の世界 密●空と海」

など約60点(本館蔵、愛媛県歴史文化博物館蔵、愛媛大学四国遍路・世界の巡礼研究センター蔵 他)

※但し、会期中、展示替えを行います。

弘法大師と衛門三郎の摺物

愛媛県歴史文化博物館蔵

【展示代表】

川村 清志

KAWAMURA Kiyoshi

准教授

国立歴史民俗博物館 民俗研究系

専門分野:文化人類学,民俗学

主要研究課題:口頭伝承の近代的展開,祭礼芸能の実践と習得過程の探求,メディアによる民俗文化の再表象過程,現代日本のサブカルチャーと伝統文化などに関する研究

職歴:札幌大学を経て,国立歴史民俗博物館に勤務(2012年)

主要な業績:主な著書,論文,ドキュメンタリーとして,『クリスチャン女性の生活史─「琴」が歩んだ日本の近・現代』,『明日に向かって曳けー石川県輪島市皆月山王祭の現在』(2016年DVD102分,監督),『民俗学読本―フィールドへのいざない―』(2019年髙岡弘幸・川村清志 他編),『石川県輪島市山王祭フォトエスノグラフィー祭日編』(2020年川村清志・倉本啓之編)など

展示についてのお問い合わせ電話番号

ハローダイヤル:050-5541-8600

広報用素材の提供について

ご希望の写真を送付いたしますので、プレスリリースの画像番号をご連絡ください。画像(JPEG)はメールで送信いたします。問い合わせ先は下記の「このリリースに関するお問い合わせ」をご覧ください。

ご注意

- 本展広報目的でのご使用に限ります。(展示期間終了まで)

- 展覧会名、会期、会場名、掲載図版のキャプションを必ず掲載してください。

- 資料画像は全図で使用してください。文字を重ねるなど画像の加工・改変はできません。部分使用については事前申請・許諾が必要です。

- Web上に掲載する場合は、72dpi以下のサイズにしてください。

- 転載、再放送など2次使用をされる場合には、別途申請いただきますようお願いいたします。

- 基本情報、図版使用の確認のため、校正紙(Web上の場合は掲載URL)をお送りください。

- 掲載、放送後は必ず、掲載誌(掲載面PDF)、同録テープを、1部お送り願います。

1) 弘法大師と衛門三郎の摺物

愛媛県歴史文化博物館蔵

12番札所焼山寺の麓にある杖杉庵(徳島県神山町)が発行した摺物。摺物の上段には弘法大師と衛門三郎の伝承が記され、下段に衛門三郎が大師に許しを乞う場面が描かれている。

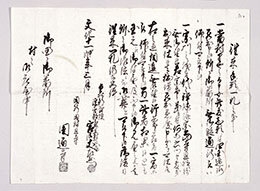

2) 四国遍路往来手形

1806(文化11)年 国立歴史民俗博物館蔵

1806(文化11)年3月、新谷藩領伊予国(現愛媛県大洲市)浮穴郡麻生村庄屋宮内丈左衛門が、同村の村人による四国八十八ヶ所霊場順拝にあたって発行した通行手形。

※今回、この資料は展示されておりません。

3) 細田周英「四国徧礼絵図」

1763(宝暦13)年 愛媛県歴史文化博物館蔵

|

現存する四国遍路絵図の中で最も古い木版の絵図。四国の南を上、北を下、東を左、西を右という構図で、本州から四国を眺めたような形に描かれている。 |

4) 明治後期の遍路写真

1897(明治30)年 愛媛県歴史文化博物館蔵

|

西予市宇和町山田にあった山田大師堂に奉納されていた明治時代の遍路の古写真。撮影場所は琴平(香川県)の福井写真館で、帰郷後に山田大師堂に奉納されたものと考えられる。 |

5) 象頭山参詣道四国寺社名勝八十八番

愛媛県歴史文化博物館蔵

|

左上に「金毘羅美玉堂」とあることから、その門前町にある板元が、遍路や金毘羅への参詣客への土産として刊行した案内図と考えられる。本州からの旅人の目線を意識しているかのように、南が上の構図となっている。 |

6) 馬木遍路道道標 複製

1863(文久3)年 国立歴史民俗博物館蔵

原品は、松山市馬木町にて現存。四国道後平野の馬木村に幕末の1863(文久3)年に建てられた。この道標は同村32人の寄進になったもので、近世に多く見られた巡礼への喜捨の一形態を示している。

このリリースに関するお問い合わせ

人間文化研究機構 国立歴史民俗博物館

広報サービス室広報・普及係 横尾・寺村・高木

〒285-8502千葉県佐倉市城内町117

TEL 043-486-0123(代) FAX 043-486-4482

E-mail:koho@ml.rekihaku.ac.jp