総合

REKIHAKU 016

- 発行年月

- 2025年10月 / 年3回発行(2月、6月、10月)

- サイズ

- A5 / 並製 / 112ページ / フルカラー

- 価格

- 1200円(本体1,091円(税別))

- 出版社

- 文学通信

- 著者

- 国立歴史民俗博物館発行

いま、激動の時代において、その立ち位置を知り未来への道筋を見出すためには、そこに至る道筋を理解することが必要です。当館は1983年の開館以来、国内外の大学や研究機関と協力して日本の歴史と文化について研究を進めてきました。これらの成果が新たな時代を作るための一助になることを願い、最先端でおもしろい研究成果を少しでもわかりやすく伝えるために、旧歴史系総合誌『歴博』にかわって、本誌を新たに創刊しました。ここでは、歴史的、文化的に重要な課題を特集として取り上げるとともに、気軽に楽しめる歴史に関する話題の連載などもあります。

当館ミュージアムショップの他、一般の書籍として書店等でも販売予定です。

また、電子書籍も販売いたします。各電子書籍の販売サイトにてお求めください。

CONTENTS

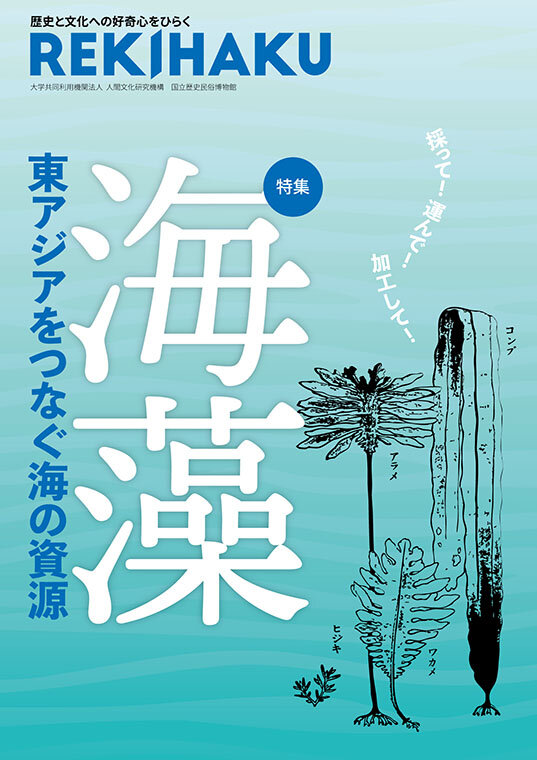

特集 海藻 東アジアをつなぐ海の資源

トピック1 コンブ――海藻と北方外交

1 コンブの流通を掌握せよ

東アジアにおける北海道のコンブ流通

麓 慎一

2 「平和の海」を未来に残す

貝殻島コンブ漁と日露外交

村上友章

トピック2 テングサ・ヒジキ・オゴノリ――海藻の生産・加工と国際化

3 寒天の誕生で需要が急増

テングサバブルと志摩海女の朝鮮出漁

塚本 明

4 世界に広がる寒天の製造技術

台湾・東南アジアへ渡る寒天製造技術

藤川美代子

5 気候変動で危機に瀕する

日韓ヒジキの道――鳥羽、伊勢、済州島

石川亮太

トピック3 ワカメ・カジメ――海藻と歩む地域社会

6 ブランドを保ち続けた紆余曲折のワカメ史

「鳴門わかめ」の誕生と変遷

磯本宏紀

7 戦争と海藻の関係に迫る

銃後のカジメ――房総半島の沃度生産

松田睦彦

トピック4 「海藻知」を未来へ

8 霊力を持った存在としての海藻

「海帯」とは何か?――本草書・類書が語る前近代東アジアの「海藻知」

藤田明良

9 海藻たちの評価はいかに!

博覧会に出品された多様な海藻

塩田奈実

10 研究が私たちの食卓へ届く

海藻への眼差し――日本における海藻研究の歴史

小暮修三

たかが歴史 されど歴史

マンガのなかの歴史、歴史のなかのマンガ

大串潤児

博物館マンガ 第15回

ようこそ! サクラ歴史民俗博物館

ボランティアさんってどんな人?

鷹取ゆう

石出奈々子のれきはく!探検 第15回

美しきかな曲者栽培

フィールド紀行

沈黙を破る島々の歴史証言─八重山・宮古・奄美─

第3回(完) 島、それぞれの姿

村木二郎

誌上博物館 歴博のイッピン

鳥取藩主池田家の伝来品

梅樹下草模様小袖

澤田和人

歴史研究フロントライン

東北北部における縄文後期の「十腰内文化」の研究

阿部昭典

EXHIBITION 歴博への招待状

企画展示「野村正治郎とジャポニスムの時代―着物を世界に広げた人物」

澤田和人

SPOTLIGHT 若手研究者たちの挑戦

時代の変化とともに光る、農家のさまざまな実践を追う

真柄 侑

歴史デジタルアーカイブ事始め 第14回

3Dデジタルアーカイブの世界

橋本雄太

くらしの植物苑歳時記

特別企画「伝統の古典菊」・「冬の華・サザンカ」のご案内

博物館のある街

沖縄県中頭郡 北谷町立博物館

北谷の深層へ。縄文で、待ち合わせ。

藤 彰矩

くらしの由来記

荏胡麻─今も昔もスーパーフード!?─

山下優介

研究のひとしずく

縄文人の考え方を知るために

第1回●なぜ土器・石器を壊して配置するのか①

中村耕作

Kaleidoscope of History

Stone Structures Symbolic for the Asuka Period

The Shumisen-seki

林部 均

歴博友の会 会員募集

英文目次

編集◉国立歴史民俗博物館 松田睦彦 山下優介