野村正治郎とジャポニスムの時代―着物を世界に広げた人物

世界最大級の着物コレクションを有する国立歴史民俗博物館

その主軸となる野村正治郎の一大着物コレクションを紹介

重要文化財「梅樹下草模様小袖」のほか時代小袖雛形屛風も展示

国立歴史民俗博物館(千葉県佐倉市)(※以下歴博)では、企画展示「野村正治郎とジャポニスムの時代―着物を世界に広げた人物」を2025年10月28日(火)~12月21日(日)に開催いたします。

本展示は、歴博を代表する収蔵品の一つである「野村正治郎衣裳コレクション」を通して、野村正治郎(1880-1943)の人物像を紹介するものです。

「野村正治郎衣裳コレクション」とは、京都の美術商であり、着物を中心に近世日本の染織品を収集していた野村正治郎が築きあげた服飾品・装身具の一大コレクションです。着物、衣桁にかかった着物をかたどって貼装した「時代小袖雛形屛風」、袖形に装幀した小袖裂など、その数は1000点を優に越えています。

正治郎が活躍した時期には、欧米でジャポニスムが最盛期を迎えていました。第1章では、美術商として西洋人を相手にした正治郎の販売戦略を見ていき、着物の美を国外に伝えたさまを辿ります。

また当時、風俗史研究や産業振興にとって、正治郎のコレクションは有意義なものでした。第2章では、コレクターとして正治郎が日本国内で着物の重要性を啓発する役割を果たした様子について繙(ひもと)いていきます。

このような二つの側面から、国内外に着物の美と重要性を発信した正治郎の生涯を、彼のコレクションとともに振り返ります。

開催概要

野村正治郎とジャポニスムの時代―着物を世界に広げた人物

| 開催期間 | 2025年10月28日(火)~12月21日(日) 前期:10/28~11/24 後期:11/26~12/21 |

|---|---|

| 会場 | 国立歴史民俗博物館 企画展示室A・B(〒285-8502 千葉県佐倉市城内町117) |

| 料金 | 一般1000円(800円)/大学生500円(400円) ※( )は20名以上の団体料金です。 ※総合展示・特集展示も合わせてご覧になれます。 ※高校生以下は入館無料です。 ※高校生及び大学生の方は、学生証等を提示してください。 (専門学校生など高校生及び大学生に相当する生徒、学生も同様です) ※障がい者手帳等保持者は手帳等提示により、介助者と共に入館が無料です。 ※半券の提示で、当日に限りくらしの植物苑にご入場できます。 また、植物苑の半券の提示で、当日に限り博物館の入館料が割引になります。 |

| 開館時間 | 9:30 ~ 16:30(入館は16:00まで) ※開館日・開館時間を変更する場合があります。 |

| 休館日 | 月曜日 (月曜日が休日にあたる場合は開館し、翌平日休館) |

| 主催 | 大学共同利用機関法人 人間文化研究機構 国立歴史民俗博物館 |

| お問い合わせ | ハローダイヤル:050-5541-8600 |

本展のみどころ

- 総展示数140点、着物資料約30点

重文3点を含む総展示数140点。

着物資料は約30点。酒井抱一筆「梅樹下草模様小袖」など重要文化財を含む正治郎遺愛の着物や、正治郎が着物の保存のために情熱を傾けて制作した時代小袖雛形屛風などを総覧。 - 約100年ぶりに公開される振袖も展示

「淀川風景模様振袖」「女郎花模様振袖」といった、近年再発見された着物も約100年ぶりに公開! - 発信側の視点で捉えるジャポニスム

ジャポニスム(日本趣味)を取り入れた側ではなく、発信する側からジャポニスムを捉えた新機軸での視点

野村正治郎と西洋人女性客(野村商店ゲストブックより)

個人蔵

展示構成

※章の構成と出品作品は変更になる場合があります。

<プロローグ 野村正治郎と世界に広がる関係資料>

野村正治郎(1880-1943)が収集した「野村正治郎衣裳コレクション」は、国立歴史民俗博物館を代表する収蔵品の一つであり、1141件もの資料数を誇ります。それだけではなく、国内では他に24、海外では17の機関等が、正治郎が旧蔵ないし関係した資料を所蔵しています。

<第1章 美術商としての活動-対外交流>

正治郎が関係した資料が世界に広がったのは、彼が美術商であったことに起因しています。正治郎の活躍期にはジャポニスムが最盛期を迎えており、いかに西洋人を顧客とするかが課題となっていました。第1章では、西洋人を相手にした販売戦略を見ていきます。

Ⅰ:海外進出への足掛かりー母親志てと松木文恭のオークション

正治郎の事業は、母親の志てから継承したものでした。志ては、京都で刺繡を中心に染織品を扱う商売を営んでいました。海外進出にあたっては、アメリカに商店を構えていた美術商の松木文恭との協力関係がありました。

松木文恭のオークションカタログ

東京大学総合図書館 モース文庫

松木文恭がフィラデルフィアで1898(明治31)年に開催したオークションのカタログ。刺繡絵画の「日光の風景」など、志てが卸売りした商品が含まれています。

Ⅱ:次兄清英の活動

正治郎が事業を始める前に、次兄の清英が先に母親の事業に加わっていました。清英は、西洋人御用達のホテルと通訳と手を組んで辨天合資会社を設立し、有力な刺繡貿易商として成長していきました。また、海外でもオークションを開催しています。

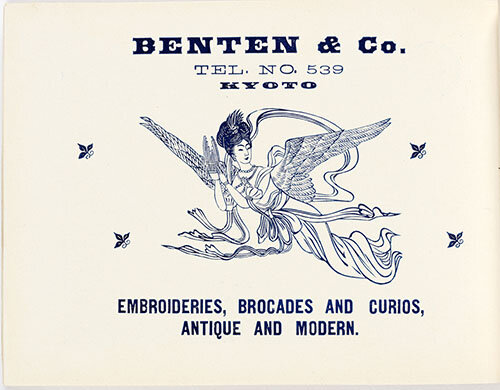

辨天合資会社の広告(小冊子『Kyoto Hotel』より)個人蔵

辨天合資会社は、広告に弁天をイメージした天女をしばしば用いました。羽衣を身に着けた天女は、キリスト教の天使と融合したような翼の生えた図像となっており、西洋人でも受け入れやすかったと考えられます。

Ⅲ:美術商としての正治郎

正治郎が一家の事業に参入すると、西洋人に対してきめ細やかな対応をしました。取り扱う商品はもちろん、店構え、商標、ノベルティなどが西洋人の嗜好に適うように工夫し、着物についてのレクチャーをすることもありました。

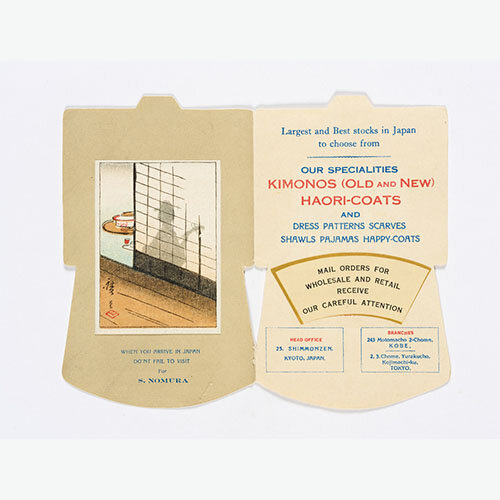

広報画像① 野村商店神戸支店ビジネスカード 個人蔵

1928(昭和3)年に日本旅行に訪れたアメリカ人が持ち帰ったもの。二つ折りの着物の形をしたカードで、内側には広告とともに浮世絵版画風の絵を載せており、西洋人にとって魅力あるものにしています。

広報画像② 童遊戯模様下着 国立歴史民俗博物館蔵 野村正治郎衣裳コレクション

下着は着物と襦袢の間に着るもので、間着(あいぎ)ともいいます。この下着は明治時代の友禅染による優品ですが、正治郎は西洋人相手には、こうしたあまり古くない着物を売るように努めていました。

<第2章 コレクターとしての活動-国内交流>

正治郎は近世の着物の一大コレクターでもありました。風俗史研究や産業振興のうえで、正治郎のコレクションは有意義なものでした。第2章では、正治郎が社会の要請に応えつつ、日本国内で着物の重要性を啓発する役割を果たした様子について見ていきます。

Ⅰ:コレクション形成の背景-入札会の盛行

大正時代を中心に、明治時代末期から昭和時代の戦前期にかけて、入札方式で美術品等を売買する入札会が数千回も開催されました。正治郎のコレクションの形成には、そうした入札会の盛行による着物の流通という背景がありました。

広報画像③ 流水杜若藤葵模様振袖 国立歴史民俗博物館蔵

野村正治郎衣裳コレクション

島原藩最後の藩主松平忠和(1851-1917)の家に伝来し、1918(大正7)年の「松平子爵(主殿頭)家御蔵品入札」に出品された振袖。幕末期の女性が礼装として着用したものです。

広報画像④ 重要文化財 梅樹下草模様小袖 酒井抱一筆

国立歴史民俗博物館蔵 野村正治郎衣裳コレクション

鳥取藩主池田家に伝来し、1919(大正8)年の「因州池田侯爵家御蔵品入札」に出品された着物。姫路城主の孫として江戸に生まれ、江戸琳派の祖として活躍した著名絵師、酒井抱一(1761-1829)が筆をとっています。

Ⅱ:学界への接近

正治郎は、風俗研究者の江馬務との出会いを機に、研究に意欲を見せ始めます。江馬が主催する風俗研究会を援助し、また、友禅染の創始者と見なされていた宮崎友禅の顕彰にも積極的に関わり、『友禅研究』を発表しています。

左の着物(京名所模様小袖)を入手するにあたり、正治郎は1932(昭和7)年4月25日に、

右の着物(江戸名所模様下着)の嫁に迎える体を装って、これら二つの着物の婚礼式をとりおこないました!

広報画像⑤ 京名所模様小袖

国立歴史民俗博物館蔵 野村正治郎衣裳コレクション

東山を主体とする京都の名所(清水寺や五条大橋)を友禅染であらわした女性用の着物です。

広報画像⑥ 江戸名所模様下着

国立歴史民俗博物館蔵 野村正治郎衣裳コレクション

江戸の名所(日本橋や浅草寺)を刺繡であらわした男性用の下着です。

広報画像⑦ 牡丹楓折枝鳳凰丸模様小袖

国立歴史民俗博物館蔵 野村正治郎衣裳コレクション

幕末期の公家女性が着用した着物。正治郎は、1916(大正5)年6月25日に風俗研究会が開催した時代扮装実演に、この着物を貸与しました。

広報画像⑧ 重要文化財 熨斗模様振袖

友禅史会蔵 展示期間:10月28日~11月24日

正治郎が所持していた頃、アメリカの大富豪ロックフェラー2世が購入を希望した振袖。彼は京都にとって重要な振袖であることを理解し、二人の善意によって友禅史会に寄贈されました。

広報画像⑨ 淀川風景模様振袖 個人蔵

江戸時代中期の友禅染の振袖。正治郎は、自身の研究書『友禅研究』でこの振袖を口絵として使用しました。戦後所在不明となっていましたが、今回再発見され、約100年ぶりの公開となります。

広報画像⑩ 幔幕桜楓模様振袖

国立歴史民俗博物館蔵 野村正治郎衣裳コレクション

宮崎友禅顕彰の中でたびたび展示され、当時有名であった振袖。幔幕を張った桜と楓を友禅染であらわしています。友禅染では紅色を刺繡で補うのが通例ですが、本作では珍しく彩色に紅色を用いています。

Ⅲ:コレクターとしての使命

正治郎は、図版集の出版や展覧会への出品を通して、自身のコレクションを積極的に公開しました。晩年になるにつれ、学界や産業界での実利性だけでなく、文化および美術としての着物の重要性を発信するようになっていきます。

広報画像⑪ 女郎花模様振袖

国立歴史民俗博物館蔵 野村正治郎衣裳コレクション

正治郎のコレクション図版集に掲載された振袖。戦後所在不明となっていましたが、近年再発見されました。この振袖も約100年ぶりの公開となります。

広報画像⑫ 格子絣模様振袖

国立歴史民俗博物館蔵 野村正治郎衣裳コレクション

正治郎は恩賜京都国立博物館(現在の京都国立博物館)を着物専門の博物館に変える構想を抱いていました。この江戸時代後期の振袖は、その試金石となる同館が1936(昭和11)年に開催した「江戸時代女衣裳展観」に出品されたものです。

<エピローグ 活動の集大成>

有数のコレクターとなった正治郎は、着物の保存と公開に一層励みました。また、着物の重要性を訴え続けた正治郎の努力は、ゴールデン・ゲート万国博覧会で結実し始めます。しかし、第二次世界大戦に突入し、ほどなくして正治郎は63歳の生涯を閉じました。

Ⅰ:時代小袖雛形屛風の制作

正治郎が着物の保存と公開に情熱を傾けた根底には、研究が停滞している学界に対する不満がありました。まずは論より証拠になるものとして、断片すらも大切にしました。その姿勢が具現化したのが、時代小袖雛形屛風です。

広報画像⑬ 竹垣文字模様小袖・竹垣唐松文字模様小袖

国立歴史民俗博物館蔵 野村正治郎衣裳コレクション

正治郎は、衣桁に架かったかたちで着物の裂を貼装した屛風を制作し、それを時代小袖雛形屛風と呼びました。断片化した着物を保存と鑑賞に耐えるようにする工夫です。この作例では、江戸時代中期の二つの着物の裂が使用されています。

Ⅱ:ゴールデン・ゲート万国博覧会への出品

1939(昭和14)年のゴールデン・ゲート万国博覧会では、日本は古美術品を展示しました。その一つのコーナーは、近世の着物を文化・美術として世界に向けて発信するものであり、正治郎のコレクションからも出品されました。

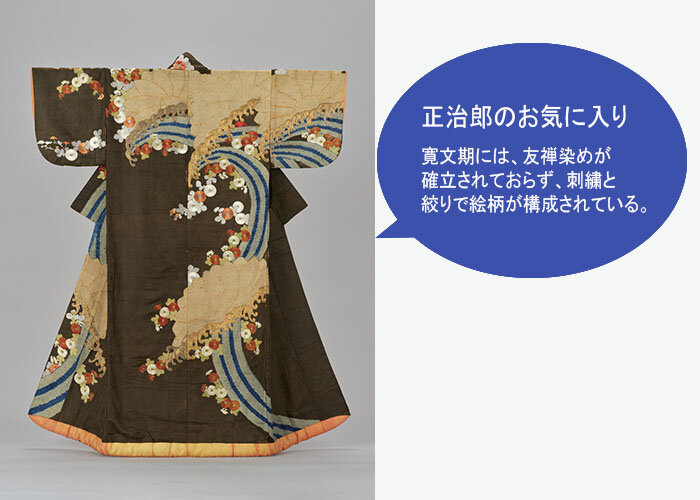

国立歴史民俗博物館蔵 野村正治郎衣裳コレクション

正治郎がゴールデン・ゲート万国博覧会に出品した着物の一つ。左腰に空間を残し、大胆にモティーフを配した意匠は、寛文期(1661~1673年)に流行した、いわゆる寛文小袖の典型を示しています。

関連展示 第3展示室特集展示 「野村正治郎の後継者―賤男の活動」

賤男(しずお)(1902-1987)は、旧姓を森下といい、日系二世のアメリカ移民でした。正治郎の一人娘の政江(1904-1986)と結婚して野村家に入り、正治郎の商売とコレクションを継承します。しかし、戦後、賤男一家はアメリカに移住することになり、同時に正治郎のコレクションの主要な一群もアメリカに渡ってしまいました。幸いにも、国立歴史民俗博物館の設立に際し、流出したコレクションは里帰りを果たします。

本特集展示では、賤男が制作に関与した小袖裂貼装屛風を紹介するとともに、戦後の文化財の移動と行政についても見ていきます。

| 開催期間 | 2025年10月28日(火)~12月21日(日) |

|---|---|

| 会場 | 国立歴史民俗博物館 総合展示 第3室 特集展示室 |

| 料金 | <第3展示室特集展示のみを観覧する場合> 一般600円(350円)/大学生250円(200円) ※( )は20名以上の団体料金です。 ※総合展示も合わせてご覧になれます。 ※高校生以下は入館無料です。 ※高校生及び大学生の方は、学生証等を提示してください。 (専門学校生など高校生及び大学生に相当する生徒、学生も同様です) ※障がい者手帳等保持者は手帳等提示により、介助者と共に入館が無料です。 ※半券の提示で、当日に限りくらしの植物苑にご入場できます。 また、植物苑の半券の提示で、当日に限り博物館の入館料が割引になります。 |

| 開館時間 | 9:30 ~ 16:30(入館は16:00まで) ※開館日・開館時間を変更する場合があります。 |

| 休館日 | 月曜日 (月曜日が休日にあたる場合は開館し、翌平日休館) |

| 主催 | 大学共同利用機関法人 人間文化研究機構 国立歴史民俗博物館 |

| お問い合わせ | ハローダイヤル:050-5541-8600 |

広報画像⑮ 小袖裂貼装屛風

国立歴史民俗博物館蔵 野村正治郎衣裳コレクション

裏面に賤男の印章が捺されており、賤男が制作に関わったことがわかります。正治郎が集めた着物の裂を貼装しており、時代小袖雛形屛風の制作に際して余った裂も含まれています。

展示プロジェクト委員

■展示代表:澤田 和人(国立歴史民俗博物館 研究部 情報資料研究系 准教授)

専門分野は、染織史、服飾史。主要研究課題は、中世から近代までの染織および服飾・衣装風俗に関する研究、野村正治郎に関する研究。1998年に文学修士(大阪大学)を取得。現在、国立歴史民俗博物館研究部准教授を務める。

<館外>

小山 弓弦葉(東京国立博物館 学芸研究部調査研究課 課長)

田中 淑江(共立女子大学 家政学部被服学科 教授)

リンネ・マリサ(京都国立博物館 学芸部調査・国際連携室 主任専門職)

<館内>

展示副代表:日高 薫(国立歴史民俗博物館 研究部 情報資料研究系 教授)

関連する催し物

歴博講演会

第464回「とある着物コレクターの生涯―野村正治郎の足跡」

2025年11月8日(土) 13:00~15:00 歴博講堂

講師:澤田 和人

オリジナル着物カードを作ろう!

2025年12月6日(土) 13:30~ ※材料がなくなり次第終了 歴博ガイダンスルーム

指導:共立女子大学家政学部被服学科被服平面造形研究室

ギャラリートーク

関連する催し物についての詳細は、企画展示ページをご覧ください。

<関連する催し物をご紹介していただく際のお願い>

・各開催日前までの掲載としてください。

・詳細は公式サイトにて確認することを促す一文を入れてください。

広報用資料画像の使用について

本展の資料画像を、広報素材としてご提供いたします。別紙返信用紙に必要事項をご記入のうえご返信ください。

画像(JPEG)はメールで送信いたします。画像をご掲載の際には、クレジット表記、注意事項を順守いただきますよう、お願いいたします。

- 本展広報目的でのご使用に限ります。(展示期間終了まで)

- 展覧会名、会期、会場名、クレジット(別紙の「ご掲載時の展示物データ表記」通りに明記ください)を必ず掲載してください。

- 資料画像は全図で使用してください。文字を重ねる、トリミングなど画像の加工・改変・部分での使用はできません。部分使用については事前申請・許諾が必要です。

- Web上に掲載する場合は、72dpi以下の解像度にしてください。

- 転載、再放送など2次使用をされる場合には、別途申請いただきますようお願いいたします。

- 基本情報、図版使用の確認のため、ゲラ刷り・原稿の段階で広報事務局までお送りいただきますようお願いします。

- 掲載、放送後は必ず、掲載誌、同録テープを、本展広報事務局へ1部お送り願います。

報道関係の方からの本件に関するお問い合わせ先

国立歴史民俗博物館 広報事務局(株式会社ユース・プラニング センター内) 担当:大山・平野・池袋

〒150-8551 東京都渋谷区桜丘町9-8 KN渋谷3ビル4F

TEL:03-6826-8708 FAX:03-6821-8869 E-mail:rekihaku@ypcpr.com