※内容は変更する場合があります。ご了承ください。

第4展示室特集展示「明治の神道家 -旧幕臣秋山光條とその資料-」

このたび、国立歴史民俗博物館では、第4展示室 特集展示「明治の神道家-旧幕臣秋山光條とその資料-」を2025年4月22日(火)~ 7月27日(日)に開催いたします。

本特集展示で紹介する資料は、幕末には江戸町奉行配下の同心をつとめ、維新後は神官として各地の神社に勤務した国学者・神道家秋山光條(てるえ)(1843~1902)が残したものです。文書・書籍・書画などからなり、父祖の代からの町奉行所関係文書のほか、光條が前田夏蔭(なつかげ)・平田銕胤(かねたね)に師事したことから、国学・神道関係が多いのが特徴で、また交友関係があった国学者・歌人などから送られた書簡も少なくありません。明治維新の前後で大きく変わった旧幕臣の生き方を、その具体的な足跡からたどっていきます。

つきましては、この展示開催を貴媒体にてぜひ多くの方々にご紹介くださいますようお願い申し上げます。

開催概要

第4展示室 特集展示「明治の神道家 -旧幕臣秋山光條とその資料-」

| 開催期間 | 2025年4月22日(火)~ 7月27日(日) ※館内メンテナンス・悪天候等、諸般の理由により、開館日・開館時間等の変更、各種催し物を延期または中止する場合があります。最新の情報は館のホームページ及びSNSでご確認ください。 |

|---|---|

| 会場 | 国立歴史民俗博物館 総合展示 第4室 特集展示室 |

| 料金 |

一般600円(350円)/大学生250円(200円) ※( )は20名以上の団体料金です。 |

| 開館時間 | 9:30~17:00(入館は16:30まで) |

| 休館日 |

月曜日(月曜日が休日にあたる場合は開館し、翌平日休館)、 5月13日(火)、6月3日(火)、7月1日(火) |

| 主催 | 大学共同利用機関法人 人間文化研究機構 国立歴史民俗博物館 |

みどころ

- 江戸町奉行所に勤務した同心の職務や身分の実態を伝える文書

- 明治期に神道普及に取り組んだ国学者・神官の活動を伝える資料

- 国学・和歌に通じた文人としての側面を示す墨跡や交友関係を持った人物の書簡なども紹介

趣旨

本特集展示で紹介する資料は、幕末には江戸町奉行配下の同心をつとめ、維新後は神官として各地の神社に勤務した国学者・神道家秋山光條(てるえ)(1843~1902)が残したものです。文書・書籍・書画などからなり、父祖の代からの町奉行所関係文書のほか、光條が前田夏蔭(なつかげ)・平田銕胤(かねたね)に師事したことから、国学・神道関係が多いのが特徴で、また交友関係があった国学者・歌人などから送られた書簡も少なくありません。明治維新の前後で大きく変わった旧幕臣の生き方を、その具体的な足跡からたどっていきます。秋山光條関係資料は最近になって当館に寄贈されたものであり、そのお披露目の機会でもあります。

主な展示資料

【江戸町奉行所関係】

定廻臨時廻勤方書留、御立合もの書留、秋山和光日記

【明治期神道関係】

教場必携(1874 年)、日要新聞(1872~74 年)、八阪神社記(1895年)、創神道教導職教会結社議、観光文庫設立大意(1883 年)

【国学関係の書籍】

蔵書目次牒、好古雑誌(1881~83 年)、好古叢誌(1892~97年)、渚廼屋集(1890 年)、明治千人一首(1898 年)

【書簡や墨跡】

福羽美静、井上頼圀、小杉榲邨、権田直助、福住正兄、松浦武四郎、高崎正風、八田知紀、千家尊福、西村茂樹、前田夏繁、小中村清矩

など 約100点(すべて国立歴史民俗博物館蔵)

但し、会期中、展示替えを行う予定です。

展示代表

樋口 雄彦

HIGUCHI Takehiko

国立歴史民俗博物館 歴史研究系 教授

専門分野:日本近代史

主な研究テーマ:明治期の社会・文化と旧幕臣の動向

主な著書・論文:『幕末維新期の洋学と幕臣』(2019年、岩田書院)、『明治の旧幕臣とその信仰』(2023年、思文閣出版)、「復禄請願運動にみる旧幕臣の身分をめぐる諸問題」(『国立歴史民俗博物館研究報告』第228集、2021年)

展示についてのお問い合わせ電話番号

ハローダイヤル:050-5541-8600

広報用素材の提供について

ご希望の写真を送付いたしますので、プレスリリースの画像番号をご連絡ください。画像(JPEG)はメールで送信いたします。問い合わせ先は下記の「このリリースに関するお問い合わせ」をご覧ください。

広報画像使用に際しての注意事項

- 本展広報目的でのご使用に限ります。(展示期間終了まで)

- 展覧会名、会期、会場名、掲載図版のキャプションを必ず掲載してください。

- 資料画像は全図で使用してください。文字を重ねるなど画像の加工・改変はできません。部分使用については事前申請・許諾が必要です。

- Web上に掲載する場合は、72dpi以下のサイズにしてください。

- 転載、再放送など2次使用をされる場合には、別途申請いただきますようお願いいたします。

- 基本情報、図版使用の確認のため、校正紙(Web上の場合は掲載URL)をお送りください。

- 掲載、放送後は必ず、掲載誌(掲載面PDF)、同録テープを、1部お送り願います。

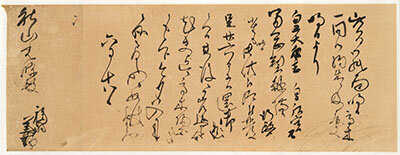

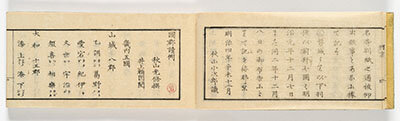

1) 秋山光條あて福羽美静書簡 明治6年(1873)

国立歴史民俗博物館蔵

皇太后・皇后の富岡製糸場行啓にお供をすると記しているので、明治6年(1873)6月18日付の手紙であることがわかる。福羽美静(ふくばよししず)(1831~1907)は津和野藩出身の国学者・歌人で、後年は貴族院議員・子爵。

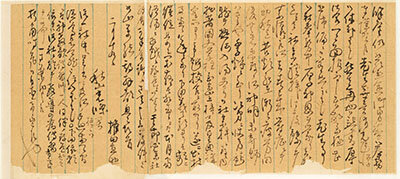

2) 秋山光條あて権田直助書簡 国立歴史民俗博物館蔵

権田直助(ごんだなおすけ)(1809~87)は平田篤胤没後門人で、幕末には尊王攘夷運動に投じ、明治12年から14年までは三島神社宮司をつとめた。三島時代、秋山は祢宜として権田を支え、また後任の宮司となった。この手紙は、権田が三島を去った後であり、『国文学柱』(1885年刊)の出版予定について述べているので、その間のもの。

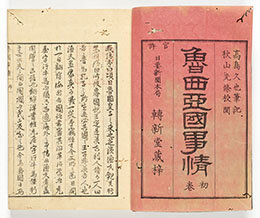

3) 魯西亜国事情 初巻 明治5年(1872) 国立歴史民俗博物館蔵

明治5年(1872)刊。高島久也筆記、久保季茲序、下沢保躬跋。秋山光條は校閲を担当した。高島祐啓(ゆうけい)(久也、1832~81)は幕府に仕えた漢方医で、文久遣欧使節に加わった人物。久保季茲(すえしげ)(1830~86)も幕府医官出身の国学者。下沢保躬(やすみ)(1838~96)は弘前藩士出身、平田国学門人で修史局に勤務した。

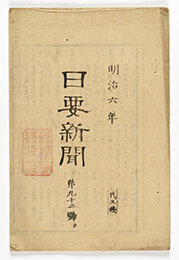

4) 日要新聞 明治6年(1873)

国立歴史民俗博物館蔵

同紙は明治4年(1871)12月創刊の神道系の新聞で、秋山光條は発行人をつとめた。神道事務局の機関紙として明治9年(1876)に『開知新聞』が創刊されたことで廃刊となった。

5) 三条の教憲 明治24年(1891)

国立歴史民俗博物館蔵

明治24年(1891)、秋山光條揮毫。三条の教憲(教則)は、明治5年(1872)4月、教部省が教導職に示した国民教化のための方針。

6) 掌中国郡読例 明治4年(1871)

国立歴史民俗博物館蔵

明治4年(1871)刊、秋山光條撰・井上頼圀校。旧国とその郡の読み方を列記したもの。外国の名前についても記す。井上と木村正辞(まさこと)が序文を寄せている。

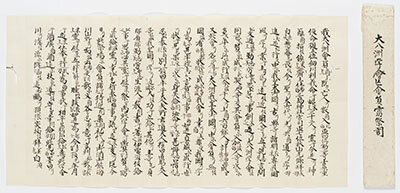

7) 大八洲学会兦会員霊祭詞

国立歴史民俗博物館蔵

大八洲学会は、明治19年(1886)に国学者たちが結成した研究団体で、本居豊穎(とよかい)らが会主をつとめた。秋山光條も会員であり、これは物故した会員の慰霊のために秋山が記した祝詞。

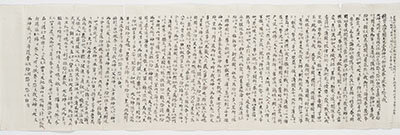

8) 日清戦争勝利につき三島町久保有志者祈願祝詞

明治28年(1895)か 国立歴史民俗博物館蔵

三島神社宮司として秋山光條が起草し、読み上げたもの。

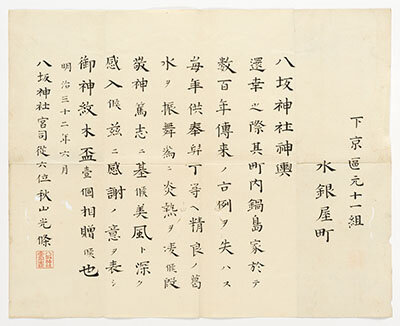

9) 八坂神社宮司秋山光條が発した感謝状

明治32年(1899) 国立歴史民俗博物館蔵

明治32年(1899) 6月、古来、神社の神輿還幸の際に葛水を供してくれる下京区の水銀屋町(すいぎんやちょう)に対し、感謝して木盃を贈るという内容。

このリリースに関するお問い合せ

人間文化研究機構 国立歴史民俗博物館

広報課 広報・普及係 石渡・室橋・髙木

〒285-8502千葉県佐倉市城内町117

TEL 043-486-0123(代) FAX 043-486-4482

E-mail:koho@ml.rekihaku.ac.jp