時代を映す錦絵ー浮世絵師が描いた幕末・明治ー

このたび、国立歴史民俗博物館(千葉県佐倉市)(※以下歴博)では、企画展示「時代を映す錦絵ー浮世絵師が描いた幕末・明治ー」を2025年3月25日(火)~5月6日(火・休)に開催いたします。

江戸時代後期に成立した多色摺(たしょくずり)浮世絵版画である錦絵は、役者絵や美人画、名所絵などで高度な表現を成し遂げ、日本美術を代表するものとして世界的に認知されています。一方、錦絵は江戸市中に無数に存在する絵双紙屋(えぞうしや)を通して販売されるという流通形態も与(あずか)って、世の中の出来事や流行を伝えるメディアとしての役割も果たしました。

このメディアとしての性格は江戸時代末期に急速に強まっていきます。とくに天保の改革を機に風刺画のジャンルが成立してからは、世相を題材とした錦絵の中には、役者絵や美人画など既成のジャンルをしのぐヒット作も出てきます。

本展では、江戸時代末期から明治初期にかけての、戊辰戦争(ぼしんせんそう)などの戦争や動乱、大地震、疫病の流行、多くの人々を集めた寺社の開帳や見世物、あるいは人々を熱狂させた流行現象など、激動する時代の諸相を描いた錦絵を、その歴史資料的側面に光を当てて展示します。

江戸時代中・後期に行われた出版統制令は、幕府や大名家に関する話題や政治的出来事を主題にしたものを出版することを禁じていたので、規制をかいくぐるための表現も多彩に発展します。世相を題材とした錦絵を時代順や画題ごとに展示するだけでなく、既存の画題を隠れ蓑としながら、いかに人々に情報を伝えたのかについても紹介します。

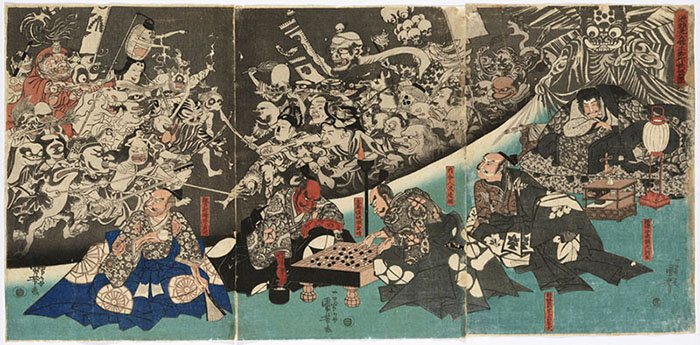

歌川国芳(くによし)画 天保14年(1843) 国立歴史民俗博物館蔵

病の源頼光の枕元で法師に化けた土蜘蛛が無数の妖怪を出現させて彼とその部下の四天王を悩ませている図。天保の改革の際に出版され、妖怪変化らは改革で罰せられた人々や禁止された業種の人々の恨みの化身だと大評判になる。この絵のヒットにより、錦絵に風刺画というジャンルが成立することとなる。

開催概要

企画展示「時代を映す錦絵ー浮世絵師が描いた幕末・明治ー」

| 開催期間 | 2025年3月25日(火)~5月6日(火・休) |

|---|---|

| 会場 | 国立歴史民俗博物館 企画展示室A・B(〒285-8502 千葉県佐倉市城内町117) |

| 料金 | 一般1000円(800円)/大学生500円(400円) ※( )は20名以上の団体料金です。 ※総合展示も合わせてご覧になれます。 ※高校生以下は入館無料です。 ※高校生及び大学生の方は、学生証等を提示してください。 (専門学校生など高校生及び大学生に相当する生徒、学生も同様です) ※障がい者手帳等保持者は手帳等提示により、介助者と共に入館が無料です。 ※半券の提示で、当日に限りくらしの植物苑にご入場できます。 また、植物苑の半券の提示で、当日に限り博物館の入館料が割引になります。 |

| 開館時間 | 9:30 ~ 17:00(入館は16:30まで) ※開館日・開館時間を変更する場合があります。 |

| 休館日 | 月曜日 (月曜日が休日にあたる場合は開館し、翌日休館) |

| 主催 | 大学共同利用機関法人 人間文化研究機構 国立歴史民俗博物館 |

| お問い合わせ | ハローダイヤル:050-5541-8600 |

本展のみどころ

- 「源頼光公館土蜘作妖怪図」をはじめ、あの歌川国芳、河鍋暁斎、三代歌川広重も描いた風刺画も登場!

- 写楽や歌麿だけが錦絵じゃない!マニアックな錦絵が勢ぞろい! 1点ずつ解説つきの風刺画の展示は歴博ならでは

- 民衆の中に息づき、爆発的な広がりをみせた時事錦絵を通し、江戸時代末期以降のリアルな流行現象、民俗、文化、人々の関心事を総覧

- 「夏の夜虫合戦」など歴史的な出来事になぞらえた、なぞ解き絵のような風刺画より、ユーモラスに明るく出来事をとらえる大衆文化をみる

- 明治のはじめ、人々が動物に熱狂! この世相を写したユニークなウサギをネタにした錦絵「かつぽれかへうた」も紹介

展示構成

※章の構成と出品作品は変更になる場合があります。

1.風刺画の基盤

江戸末期に流行した風刺画や時事を扱う錦絵。これらは当時の出版規制の対象だったので、あからさまな表現を避け、さまざまな工夫をもとに風刺や時事を扱った意図を伝えます。その工夫の母体となった題材や趣向を最初にご紹介し、2章以下の導入とします。

天保14~弘化3年(1843~46) 国立歴史民俗博物館蔵

向かって右に雛祭りの雛壇を背に男雛が指揮を執る軍勢と、左に五月飾を本陣にした軍勢(大将は源為朝か)とが合戦の真っ最中。戦っているのは犬張子に乗った猿、五月幟から抜け出た鐘馗、鯛車に乗った鎧武者などの玩具類だが、右はどことなく雅の側にあるもの、左は猛々しさが目立つものという選り分けが見られる。中央に半田稲荷の旗を手にする狐がいるが、この稲荷社は小児の疱瘡・麻疹に霊験ありとされていた。

2.風刺画の登場

天保14年(1843)に歌川国芳の「源頼光公館土蜘作妖怪図」が天保の改革を風刺したとの風評で大ヒットし、錦絵に風刺画というジャンルが登場します。幕末に評判を呼んだ風刺画や時事を扱った錦絵の代表作を展示して、新しいジャンルが誕生したことを示します。

広報画像③

浮世又平名画奇特(うきよまたべえめいがのきどく) 歌川国芳画

嘉永6年(1853)6月 国立歴史民俗博物館蔵

大津絵の名手である浮世又平が描いた絵からキャラクターが抜け出して踊り出したという戯画。『藤岡屋日記』によれば、ペリーの来航、十二代将軍徳川家慶の逝去など、なにかと世上が騒がしいなかで、人々の間で判じ物だとされて評判になったもの。右上の雷がペリー、その左下の袖に「かん」の字のある鷹匠若衆が疳公方の綽名を持つ十三代将軍徳川家定などと比定する説がおこなわれ、毎日1600枚も摺られるほどのヒット作となったという。

3.鯰絵

安政2年(1855)に江戸を襲った大地震の直後から、地震の元凶とされていた地中の大鯰を題材にした錦絵が大量に発行され、風刺画・時事錦絵として最初のピークが出現します。それらの中には地震後の世相を風刺したものも多く、また後の時代の風刺画・時事錦絵の趣向の母体となったものも見いだせます。

広報画像④

弁慶(べんけい)なまづ道具 安政2年(1855)

国立歴史民俗博物館蔵

安政2年の江戸大地震の後、地震の元凶とされた地中の大鯰を題材にした錦絵(鯰絵)が大量に出版された。鯰に地震後の世相を絡ませたものが多く、この絵は弁慶七ツ道具ならぬなまず道具で、五条大橋の袂にたつ弁慶鯰が鋤や鍬、のこぎり、斧、槌など土木・建設の道具を背負う。復興景気で大工や左官など建設関係の業種が潤ったことを皮肉ったもの。

4.流行り病と錦絵

江戸時代末期に何度か大流行を見せたコレラと麻疹。有効な治療法のなかった当時、錦絵も病に翻弄される人々の情報源となりました。この章では、安政5年(1858)のコレラ流行の折に出た錦絵と文久2年(1862)の麻疹の流行時に出た錦絵を取り上げます。後者には麻疹除けの他に鯰絵と同様の世相風刺の意図も見いだせます。

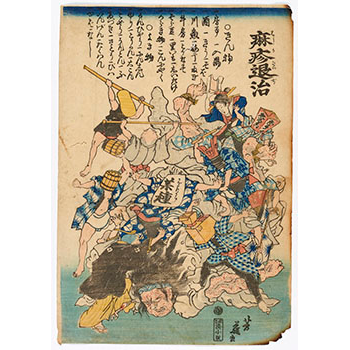

広報画像⑤

麻疹退治(はしかたいじ) 歌川芳藤(よしふじ)画 文久2年(1862)7月

国立歴史民俗博物館蔵

麻疹の流行の中で出された錦絵。酒呑童子風に描かれた麻疹童子が病の流行で損失を被った業種やそれを擬人化したものに打擲され、潤った医者や薬種屋がそれを阻止しようとする光景。前者には遊女、酒屋(酒樽)、噺家(「昔ばなし」と書いた扇)、船宿(携行用の髪結い道具箱)、湯屋(桶)らの姿が見える。画面上部には、房事や入湯などの避けるべき行為や食べ物、食べてよい物が示されている。

5.激動の幕末

ペリー来航の後、開国と攘夷の間で揺れ動き、わずか十数年という短い間でついに戊辰戦争を経て江戸幕府倒壊にまで突き進んだ幕末。江戸の民衆は大事件への情報を希求し、それに応えた錦絵は激動する世の中の動きをタイムリーに伝えています。将軍家茂の上洛、生麦事件の余波の江戸市中混乱なども、錦絵の好画題となりました。

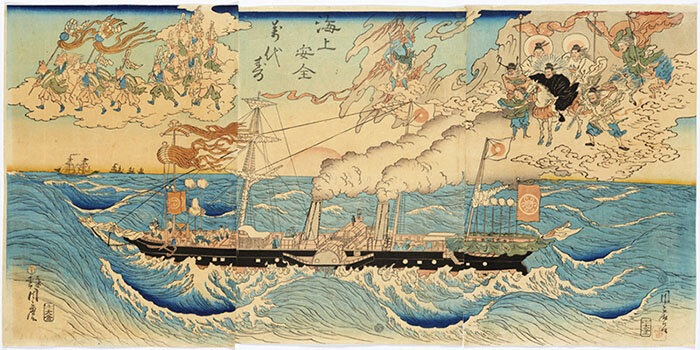

文久3年(1863) 7月 国立歴史民俗博物館蔵

波高い海上を航行する洋式外輪船は、幕府がイギリスから購入して主に人員や物資の輸送に用いていた順動丸。この絵は文久三年六月九日に将軍家茂が大坂湾の防御状況視察で乗船したことを描いたものと思われる。船上には役人然とした装いの人々が多数見いだせ、舳先に翻る笹葉紋の旗や吹き流しは、家茂上洛の行列を描く錦絵にもよく見られるもの。天空から神々が航海の無事を見守っている。

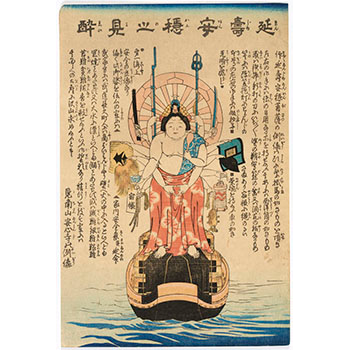

広報画像⑦

延寿安穏之見酔(えんじゅあんおんのみえい) 文久3年(1863) 国立歴史民俗博物館蔵

生麦事件の翌年、賠償を要求するイギリス艦隊からの江戸砲撃を恐れ、郊外へ逃げ出す群集の混乱を風刺した「あわて絵」の一種。千手観音のパロディにした菩薩の御影で、荷物を積んだ舟の上に立ち、光背は荷車の車輪、手には草鞋や宿帳などの旅行・輸送、すなわち江戸市中からの逃避行を匂わせる物、さらに鉄砲や刀など異国との戦闘を示唆する道具を持つ。菩薩の半裸の姿は遊女で、騒動で客足が絶えた遊里の苦境をネタにしたもの。

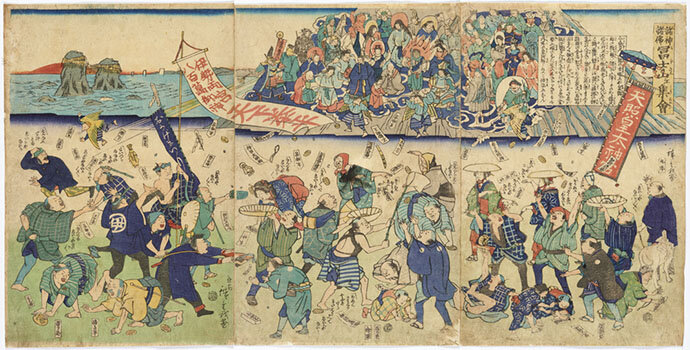

三代歌川広重画 慶応3年(1867)9月 国立歴史民俗博物館蔵

お蔭参りに浮かれる老若男女の上に無数のお札が降り注ぎ、ええじゃないかと踊り浮かれる人々や、我先にとお札を受け止めようとする人々で大騒ぎの様子。御札は伊勢神宮のものだけでなく、加茂社や春日社、神田明神、水天宮、不動明王などさまざまな神仏のもので、富士山に参集した神々や諸仏が降らせているのだという設定になっている。

広報画像⑨

夏(なつ)の夜虫合戦(よるむしがっせん)

慶応4年(1868)5月 国立歴史民俗博物館蔵

多種類の虫が二手に分かれて戦う様は幕末には人気の画題であった。この絵は戊辰戦争を虫合戦で風刺したもので、右方が新政府軍で、左方は旧幕府軍。右端のかつぶしむし(衣類を食害するカツオブシムシのこと)が土佐藩、中央の絣模様の蜂が薩摩藩で、萩の枝を武器とする蝶が長州藩など、機知的な虫選びとなっている。画面中央で捕虫網を手にひときわ勇ましく飛びかかるトンボは蠟燭の柄から会津藩。白河城をめぐって会津藩を中心とする奥羽越列藩同盟側と新政府軍とが激しく戦っていた時期の絵。

広報画像⑩

元亀年中織田家城塀破損(げんきねんじゅうおだけじょうへいはそん)して木下藤吉(きのしたとうきち)是(これ)お承(うけたまわり)三日(みっか)の内(うち)に繕之図(つくろうのず)

歌川芳藤画 慶応4年(1868)5月

国立歴史民俗博物館蔵

題名が示すのは、豊臣秀吉がまだ木下藤吉郎と称していた時代、なかなか進まない清洲城の修理を信長から命じられ、わずか三日でやり終えたという逸話だが、この絵は官軍との戦いに備えて上野寛永寺に陣取った彰義隊の戦準備の様を描いたものと思われる。織豊時代の出来事を描くことは本来法令違反だが、戊辰戦争の頃になると規制のたがも緩んだものか、その時代に仮託した絵が散見されるようになる。右上の藤吉郎に擬せられたのは、彰義隊を指揮した天野八郎だろう。

6.開帳と流行り神

江戸時代は、さまざまな神仏がにわかに流行し、それを当て込んだ錦絵も大量に売り出されます。とくに神仏の開帳と流行には深い関係がありました。この章では、嘉永2年(1849)のお竹大日如来などの流行の折に出た多彩な錦絵や、開帳に合わせて興行された見世物の錦絵などを紹介します。

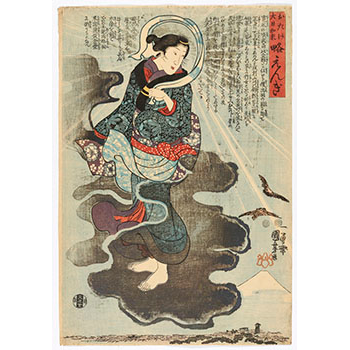

広報画像⑪

おたけ大日如来略(だいにちにょらいりゃく)えんぎ

歌川国芳画 嘉永2年(1849) 個人蔵

江戸時代前期に江戸の富商の家で働いていた竹女が大日如来の化身だとされ、人々の信仰を集める。嘉永2年に江戸でお竹大日如来の開帳があり、多くの錦絵が売り出された。この絵は雲に乗って昇天する竹女の姿。着物には名前にちなんだ竹の柄があしらわれ、手拭は仏像の光背のように輪をつくり、後光がさしている。眼下には富士山を遠景にともなった江戸の町。その小ささと飛ぶ鳶でお竹の昇った高さを際立たせている。

7.横浜絵

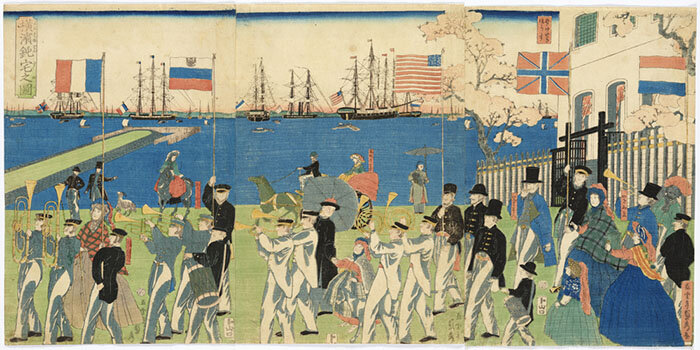

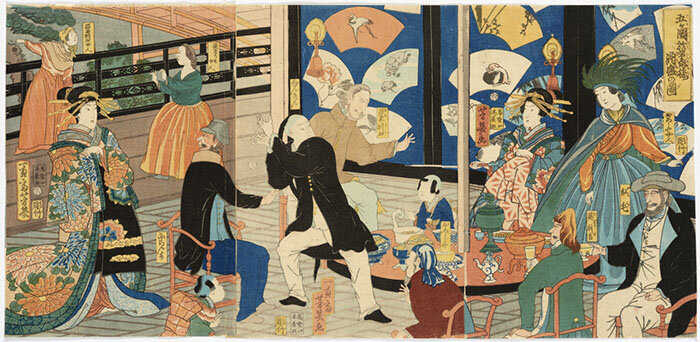

通商条約をもとに開港し、急速に貿易都市としての体裁を整えていく横浜の町の景観や風俗は江戸の人々にとっても関心の的で錦絵の新たな画題となります。横浜をテーマにしたこうした錦絵は万延元年(1860)から翌文久元年(1861)をピークに大量に出版され、今日、横浜絵(横浜浮世絵とも)と呼ばれています。この章では横浜絵の中から代表的な画題のものを紹介します。

開港地横浜の風俗や建築などを描く横浜絵のひとつ。「どんたく」とはオランダ語のゾンターク(Zontag)、すなわち日曜日のことで、休日に横浜に居留する外国人たちが揃って遊歩する光景を描いている。国名の表記があるのは、先頭からフランス、ロシア、アメリカ、イギリスの四か国だが、真ん中付近に南京人(清国人)らしき人の姿も見える。右方の建物は、東アジアで通商をおこなっていたイギリスのジャーディン・マセソン商会の日本支社である英一番館。

開港地横浜に設けられた港崎遊廓でも屈指の豪華さを誇った岩亀楼は、繰り返し錦絵に描かれている。この絵は外国人遊客と遊女らが宴に興じる様を描く。五か国と題するが、おろしや(ロシア)、紅毛(オランダ)、英利吉(イギリス)、亜米利加(アメリカ)、なんきん(清国)、ふらんす(フランス)の6か国人が描かれ、それらの一部には女性も混じる。襖にはさまざまな扇絵が貼り付けられており、岩亀楼の中でもとくに豪華な扇の間とわかる。

8.動物狂騒曲

万延元年(1860)に舶載された豹は江戸の両国で見世物に出され、雌のトラとして評判を呼び、大勢の観客を集めました。また、明治5、6年(1872、73)には、ウサギブームを背景に投機目的の飼育が大流行します。本章では人々が動物に熱狂したこのふたつの世相を写した錦絵を紹介します。

広報画像⑭

かつぽれかへうた 東柴(とうさい)画

明治6年(1873) 国立歴史民俗博物館蔵

明治5年から愛玩用の外来のカイウサギの人気が高まり、これを繁殖させて儲けようという人々が相次いで、投機的なウサギブームが訪れる。翌年にはウサギの売買に高い税金が課せられるようになりブームは収束するが、短い期間にウサギをネタにした錦絵が数多く出版された。この絵は俗謡に合わせて踊るかっぽれの歌詞にウサギの毛色を詠み込んでいる。

9.開化絵とその周辺

明治維新により急速に変貌していく東京の町や風俗は、錦絵の好画題となり、それらは今日、「開化絵」と呼ばれています。新しく名所となった擬洋風建築や鉄道、多くの観覧者を集めた博覧会などが華美な色彩を用いて描き出されています。そうした作例を紹介するとともに、それらとは対照的に繊細な彩色で抒情的に開化の東京を表現した小林清親の「光線画」も展示します。

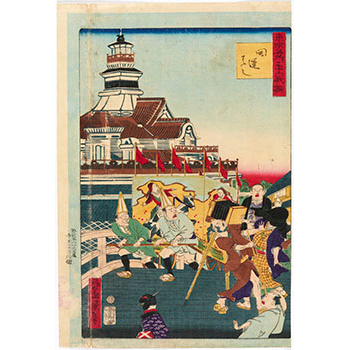

広報画像⑮

東京名所三十六戯撰(とうきょうめいしょさんじゅうろくぎせん) 開運(かいうん)はし

昇斎一景(しょうさいいっけい)画

明治5年(1872)6月 国立歴史民俗博物館蔵

東京の名所と滑稽場面を組み合わせた揃物の一枚で、海運橋越しに竣工間もない擬洋風建築の三井組ハウスを描く。橋の上でこの新奇な建物の写真を撮っていた写真師のカメラが荷車にぶつかられ、そばを歩いていた按摩も巻き添えを食った様子。荷車は、ちょうどこの時期に浅草寺境内で興行していたフランスのスリエ曲馬団を宣伝する一行。

明治5年(1872)3月 国立歴史民俗博物館蔵

明治5年3月10日から一か月の間、東京の湯島聖堂で文部省博物局が主催する湯島聖堂博覧会が開催された。国内初の官設の博覧会で、書画、古器物、標本、物産品などが展示された。この錦絵は大聖殿と左右の回廊を展示室にし、大聖殿前の参道に名古屋城の鯱と水槽に入ったサンショウウオが設置された展示風景をイメージして描かれたもの。右手回廊に剥製など動物標本、正面の大聖殿に書画、左に甲冑、楽器などの古物類が陳列されている。

展示プロジェクト委員

■展示代表:大久保 純一(国立歴史民俗博物館 研究部情報資料研究系 教授)

東京大学文学部第二類(史学)美術史学専修課程(1982年卒業)、

東京大学大学院人文科学研究科美術史学専攻修士課程(1984年修了)

2008年に、大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館 研究部 教授。

同年に、総合研究大学院大学 文化科学研究科日本歴史研究専攻 教授 併任。

専門分野は、日本近世絵画史。

展示プロジェクト委員 ※五十音順(○副代表)

天野 真志 (研究部 准教授)

川村 清志 (研究部 准教授)

工藤 航平 (研究部 准教授)〇

山田 慎也 (研究部 教授)

鷲頭 桂 (研究部 准教授)

広報用作品画像の使用について

本展の資料画像を、広報素材としてご提供いたします。別紙返信用紙に必要事項をご記入のうえご返信ください。

画像(JPEG)はメールで送信いたします。画像をご掲載の際には、クレジット表記、注意事項を順守いただきますよう、お願いいたします。

<画像使用に際しての注意>

- 本展広報目的でのご使用に限ります。(展示期間終了まで)

- 展覧会名、会期、会場名、クレジット(別紙の「ご掲載時の展示物データ表記」通りに明記ください)を必ず掲載してください。ただし、年代の 表記は省略可能です。

- 資料画像は全図で使用してください。文字を重ねる、トリミングなど画像の加工・改変・部分での使用はできません。部分使用については事前申請・許諾が必要です。

- Web上に掲載する場合は、72dpi以下の解像度にしてください。

- 転載、再放送など2次使用をされる場合には、別途申請いただきますようお願いいたします。

- 基本情報、図版使用の確認のため、ゲラ刷り・原稿の段階で広報事務局までお送りいただきますようお願いします。

- 掲載、放送後は必ず、掲載誌、同録テープを、本展広報事務局へ1部お送り願います。

報道関係の方からの本件に関するお問い合わせ先

国立歴史民俗博物館 広報事務局(株式会社ユース・プラニング センター内) 担当:大山・平野・池袋

〒150-8551 東京都渋谷区桜丘町9-8 KN渋谷3ビル4F

TEL:03-6826-8708 FAX:03-6821-8869 E-mail:rekihaku@ypcpr.com