展示室案内

学びの歴史像(れきしぞう)―わたりあう近代―

2021年10月12日[火]~2021年12月12日[日]

「人々は何を学んで来たのか、なぜ学ぶのか」について、今から約150年前の日本で新しい国づくりが始まり、変わっていった社会のようすとともに考えていきます。

第1章 世界と日本の認識(にんしき)をめぐる学び

明治維新(いしん)前後の日本の人々が、世界についての知識をどのように獲得(かくとく)していったか、また海外から来た欧米や日本以外のアジアの人々がどのようにして日本をめぐる情報を得たのかについて考えていきます。

|

地理全志 イギリス人が漢文で著(あらわ)した世界地理書を日本で印刷し直したものです。 |

|

ブラントン日本図 お雇(やと)い外国人ブラントンが描いた日本地図です。 |

第2章 明治の文化・教育と旧幕臣(きゅうばくしん)

江戸幕府の家来だった武士たち(幕臣)は、明治時代になっても世の中への貢献(こうけん)を続けました。政治・経済・文化・教育などの分野で発揮された彼らの働きを見ていきます。

|

オランダ式陸軍の太鼓の演奏のしかたに関する免許状。長崎を起点に西洋音楽が各藩に伝わったことがわかります。 |

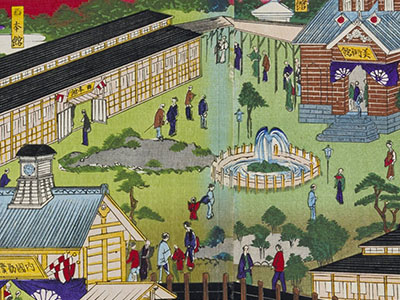

第3章 博覧会(はくらんかい)がめざした「開化」「富国」

新しい産業を盛んにすることが重要になった19世紀後半は、「博覧会の時代」とよばれました。1877年に開催された第一回内国勧業(ないこくかんぎょう)博覧会に代表されるように、文明開化や殖産興業を目的にした大きなイベントが繰り返されました。

|

西南戦争の最中に東京で開かれた第1回内国勧業博覧会の錦絵(にしきえ)。殖産興業(しょくさんこうぎょう)を推進するとともに、技術の伝習・開発を奨励(しょうれい)する手段となりました。 |

第4章 「文明」に巣(す)くう病(やまい)

人間は病と隣り合わせで生きてきましたが、その接し方も国や社会が近代化していく中で変化しました。「病をつかまえる」「生命をまもる」「病とともに生きる」という3つの点から考えます。

|

コレラの大流行に際して、医学の知識をもとに予防の心得(こころえ)を説いた印刷物です。 |

第5章 アイヌが描いた未来

現在の北海道などでくらしてきたアイヌ民族は、さまざまな抑圧を受けつつも主体的に近代を生き抜こうとしました。「19世紀の学知とアイヌ社会」「近代化の実践と学知」「アイヌ社会と学校」の3点から考えます。

|

蝦夷諸島一覧略図 朱色で示す日本と黄色で示す異国との間にアイヌの居住する地域が褐色(かっしょく)で示されています。 |

第6章 学校との出会い

学校と人々が出会う過程をテーマとします。学校という存在を通して日本国民がつくられていくようすを、教科や学校儀式の歴史など、そこでの教育がはたした役割を考えつつ、見ていきます。

|

八重山風俗図より 亜鈴体操 亜鈴(あれい)体操をする女学生たちを地域の人々が興味深そうに見物しています。 |

- 名 称

- 学びの歴史像(れきしぞう)―わたりあう近代―

- 会 期

- 2021年10月12日[火]~2021年12月12日[日]

- 開館時間

- 9時30分~16時30分 (入館は16時00分まで)

- 休館日

- 毎週月曜日(ただし月曜日が休日の場合は次の日)

- 共同主催

- 国立歴史民俗博物館

スケジュール

スケジュール れきはくへ行く前に

れきはくへ行く前に れきはくとは

れきはくとは 家や学校で楽しむれきはく

家や学校で楽しむれきはく スケジュール

スケジュール 企画展示

企画展示 特集展示

特集展示 ファミリープログラム

ファミリープログラム くらしの植物苑特別企画

くらしの植物苑特別企画

スケジュール

スケジュール れきはくへ行く前に

れきはくへ行く前に れきはくとは

れきはくとは 家や学校で楽しむれきはく

家や学校で楽しむれきはく サイトマップ

サイトマップ お問い合わせ

お問い合わせ プライバシーポリシー

プライバシーポリシー