展示室案内

文字がつなぐ-古代の日本列島と朝鮮半島(ちょうせんはんとう)-

2014年10月15日[水]~12月14日[日]

今回の展示のテーマは、「文字がつなぐ」です。ポスターにもまん中に白い字で書いてあります。

日本語では「文字」という漢字で書かれたことばを「もじ」と読みます。ですから、ひらがなだけで「もじがつなぐ」ともかけますね。

「文字」を韓国語の文字・ハングルで書くと「문자」となります。ポスターのいちばん下に黄色の字で書いてあります。韓国語では漢字の「文字」ということばを「문자(ムンチャ)」と読むのです。

このように、読み方はちがっても、日本も韓国も中国が発明した漢字を自分たちのことばに取り入れて使っています。

今まで、日本は中国から直接、漢字を学んで取り入れてきたと考えられていました。ところが、最近、韓国で見つかった漢字が書かれている資料を調べると、こんなことがわかってきました。

・これまでは日本でつくられた漢字(国字といいます)と考えられていた「蚫(アワビ)」「畠(ハタケ)」が、すでに朝鮮半島でも使われていた。

・どちらにも、竜王という神様に雨がふるのを祈ることばを漢字で書いた木の板(木簡)が見つかっている。

どうやら、古代の日本は朝鮮半島に住む人たちを通して漢字の使い方を学んだようです。今回の企画展では、日本と韓国で漢字をどう使っていたか二つの地域の共通しているところを示す資料を展示します。

その他にも、日本や韓国では漢字をどう使っていたかを実物やレプリカで展示します。韓国のものや日本の国宝など、いろいろなところに行かないと見られない貴重な資料が集まっています。

奈良時代の絵地図です。麻の布に絵の具でかいてあるのですが、長い間に変色してしまいました。これを現在の技術で復元してみました。奈良時代の自然のようすや土地の使い方も読み取ることのできる貴重な資料です。

|

→これを復元するとこんなにカラフルに!

|

|

国宝 額田寺伽藍並条里図(ぬかたでら がらん ならびに じょうりず)

|

||

|

奈良時代、地方の役人が書類におして使ったはんこ。これは、今の千葉県にあった山辺郡(やまのべぐん)の役所で使っていたものです。

|

重要文化財 千葉県八街市出土「山辺郡印」8世紀(国立歴史民俗博物館蔵)

|

|

|

韓国の石碑です。石に漢字の文章がきざまれています。このころは、韓国も日本も自分たちのことばをあらわす文字を発明していませんでした。どちらも漢字だけを使って文を書いていました。

|

韓国・南山新城碑 6世紀末(国立慶州博物館蔵)

|

|

|

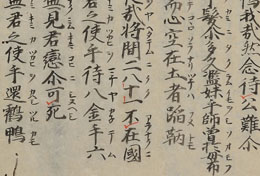

万葉集は今残っているなかで最初に日本語でつくられた和歌集です。まだひらがなもカタカナも発明されていなかったので漢字だけで日本語の読み方をあらわしています(カタカナのルビは後の時代に書き加えられたものです)。 |

万葉集巻11 (国立歴史民俗博物館蔵)

|

|

- 名 称

- 「文字がつなぐ-古代の日本列島と朝鮮半島(ちょうせんはんとう)-」

- 会 期

- 2014年10月15日[水]~12月14日[日]

- 開館時間

- 9時30分~16時30分 (入館は16時00分まで)

- 休館日

- 毎週月曜日(ただし月曜日が休日の場合は次の日)

- 主 催

- 国立歴史民俗博物館

スケジュール

スケジュール れきはくへ行く前に

れきはくへ行く前に れきはくとは

れきはくとは 家や学校で楽しむれきはく

家や学校で楽しむれきはく スケジュール

スケジュール 企画展示

企画展示 特集展示

特集展示 ファミリープログラム

ファミリープログラム くらしの植物苑特別企画

くらしの植物苑特別企画

スケジュール

スケジュール れきはくへ行く前に

れきはくへ行く前に れきはくとは

れきはくとは 家や学校で楽しむれきはく

家や学校で楽しむれきはく サイトマップ

サイトマップ お問い合わせ

お問い合わせ プライバシーポリシー

プライバシーポリシー