展示室案内

歴史にみる震災(しんさい)

2014年3月11日[火]~5月6日[火・振]

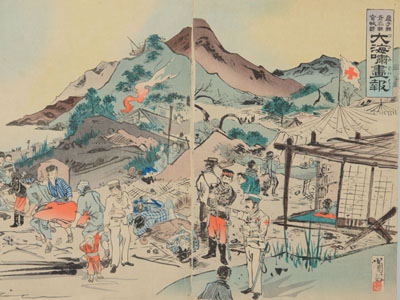

(岩手県 青森県 宮城県 大海嘯(おおつなみ)画報)

2011年3月11日におこった東日本大震災(だいしんさい)のことは、みなさんも覚えていると思います。そのときは、テレビやラジオ、新聞やインターネットから震災(しんさい)のようすを知ることができました。

東北地方は、それまでにも何回か地震(じしん)と津波(つなみ)によるひがいを受けていました。この絵、1886年に東北地方の太平洋側の海岸をおそった「明治三陸(さんりく)津波」のようすをつたえる絵です。

今回の企画展示では、現在までの日本各地の地震・津波のひがいのようすをしょうかいしています。そして、人びとはどうやって地震や津波を伝えてきたかを、絵や写真、実物をつかって展示しています。

貞観(じょうがん)地震(じしん)のあと、修復に使われた寺のかわら

記録されている日本で一番古い地震は、奈良時代に東北地方をおそった貞観地震(869年)です。そのとき、陸奥国(むつのくに)の国分寺(こくぶんじ)もひがいを受けました。

浅草中見世(なかみせ)のようす

これは、1923年9月の関東大震災(だいしんさい)でもえてしまった浅草の通りのようすです。このような絵はがきが売られ、関東以外の人たちも地震(じしん)のようすを知ることができました。

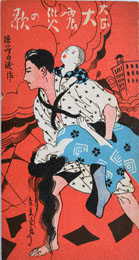

大正大震災(だいしんさい)の歌

関東大震災(だいしんさい)のようすをつたえるために歌もつくられました。そのころは、ラジオ放送がまだなかったので、歌手が町で歌ったり、レコードをながしたりして、地震(じしん)のようすが日本中に広まっていきました。

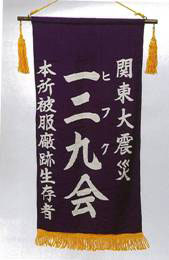

一二九会(ひふくかい)ののぼり

関東大震災(しんさい)のとき、東京の軍服を作り、保管していた本所(ほんじょ)被服廠跡(ひふくしょうあと)に約4万人がひなんをしました。そこを火事がおそい約3万8千人がなくなりました。生き残った人たちは「一二九会」という会をつくり、震災の体験や防災について話し合う活動をはじめました。

- 名 称

- 「歴史にみる震災(しんさい)」

- 会 期

- 2014年3月11日[火]~5月6日[火・振]

- 開館時間

- 9時30分~17時00分 (入館は16時30分まで)

- 休館日

- 毎週月曜日(ただし月曜日が休日の場合は次の日)

- 主 催

- 国立歴史民俗博物館

スケジュール

スケジュール れきはくへ行く前に

れきはくへ行く前に れきはくとは

れきはくとは 家や学校で楽しむれきはく

家や学校で楽しむれきはく スケジュール

スケジュール 企画展示

企画展示 特集展示

特集展示 ファミリープログラム

ファミリープログラム くらしの植物苑特別企画

くらしの植物苑特別企画

スケジュール

スケジュール れきはくへ行く前に

れきはくへ行く前に れきはくとは

れきはくとは 家や学校で楽しむれきはく

家や学校で楽しむれきはく サイトマップ

サイトマップ お問い合わせ

お問い合わせ プライバシーポリシー

プライバシーポリシー