展示室案内

時代を作った技-中世の生産革命(せいさんかくめい)-

2013年7月2日[火]~9月1日[日]

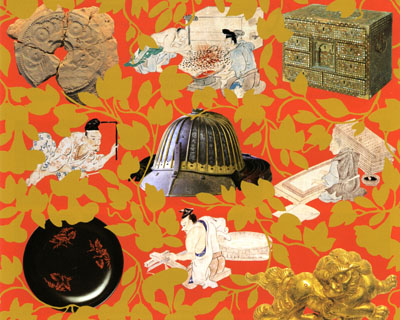

モノづくりの原点は中世(鎌倉(かまくら)~戦国時代)にあり

中世はモノづくりの技術が大きく発展(はってん)した時代でした。ふつうの人びとが日常生活で使う身のまわりの道具が安く大量につくられ、使われるようになりました。

銅でつくったかがみやけしょうの道具、木で形をつくりうるしをぬったおわんやくし、鉄でつくったほうちょうやなべなど、いろいろな品物がこの時代の家のあとからみつかっています。

このころ、日本のモノづくりの技術は海外にも知られるようになり、さかんに輸出されるようになりました。

日本の各地でみつかっているモノや輸出されたモノを展示しています。そして、モノをつくった職人たちの技も見てもらえるよう、使われた道具なども紹介しています。

|

|

|

|

かぶと/戦国時代

(秩父市椋神社蔵) 戦国時代には、小田原(神奈川県)の職人のつくるかぶとは有名でした。このかぶとのうらにも小田原でつくったという文字がきざまれています。 |

かがみのいがた/鎌倉(かまくら)時代

(京都市考古資料館蔵) このころのかがみは、高い温度でとかした銅をいがた(土や石でつくったかた)に流しこんで形をつくりました。このいがたには、かがみのうら面のもようがデザインされています。 |

|

|

||

|

海外に輸出されたタンス/戦国~江戸時代

(当館蔵) 木でつくったタンスにうるしをぬり、そこに金・銀のこなや貝がらをはってもようをつけています。こういう品物が、ヨーロッパでは人気がありました。 |

- 名 称

- 「時代を作った技-中世の生産革命-」

- 会 期

- 2013年7月2日[火]~9月1日[日]

- 開館時間

- 9時30分~17時00分 (入館は16時30分まで)

- 休館日

- 7月8日[月]、16日[火]、22日([月]、26日[月]、8月5日[月]、19日[月]、26日[月]

- 主 催

- 国立歴史民俗博物館

スケジュール

スケジュール れきはくへ行く前に

れきはくへ行く前に れきはくとは

れきはくとは 家や学校で楽しむれきはく

家や学校で楽しむれきはく スケジュール

スケジュール 企画展示

企画展示 特集展示

特集展示 ファミリープログラム

ファミリープログラム くらしの植物苑特別企画

くらしの植物苑特別企画

スケジュール

スケジュール れきはくへ行く前に

れきはくへ行く前に れきはくとは

れきはくとは 家や学校で楽しむれきはく

家や学校で楽しむれきはく サイトマップ

サイトマップ お問い合わせ

お問い合わせ プライバシーポリシー

プライバシーポリシー