展示室案内

楽器は語る―紀州藩主(きしゅうはんしゅ)徳川治宝(とくがわはるとみ)と君子(くんし)の楽(がく)―

2012年7月10日[火]~9月2日[日]

今から200年ほど前、紀州藩(きしゅうはん)(今の和歌山県)の領主(りょうしゅ)は徳川治宝(とくがわはるとみ)という大名でした。彼は音楽の演奏(えんそう)が好きで、古い楽器や楽譜(がくふ)をたくさん集め、さかんに演奏会を開いていました。

この大名が集めた、今ではあまり見ることのできない日本の古い楽器や楽譜などが展示されます。また、どんな音が出て、どんな曲が演奏されたのかを聞くことのできるコーナーもあります。日本の人たちはかつてどんな音楽を楽しんでいたのか、どうぞ見に来てください。

|

|

|

|

箏(そう)

(本館蔵) 奈良(なら)時代までに中国から伝わった楽器です。13本の絃(げん)を指にはめたつめでひいて演奏(えんそう)します。 |

笙(しょう)

(本館蔵) ハーモニカのようにふき口から息をふいたりすったりして音を出します。竹の長さによって音の高さが変わり、和音をならすことができます。 |

|

|

|

|

|

太鼓(たいこ)

(本館蔵) 演奏する人は、木のわくにつるした太鼓にむかってすわり、両手のばちで打ってリズムをつくります。 |

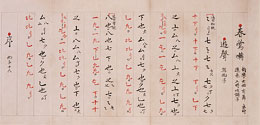

琵琶(びわ)の楽譜

(本館蔵) 江戸時代の琵琶の楽譜です。みなさんの知っている五線譜(ごせんふ)とはちがいますね。 |

- 名 称

- 「楽器は語る―紀州藩主徳川治宝と君子の楽―」

- 会 期

- 2012年7月10日[火]~9月2日[日]

- 開館時間

- 9時30分~17時00分 (入館は16時30分まで)

- 休館日

- 7月17日[火]、23日[月]、30日[月]、8月6日[月]、20日[月]、27日[月]

- 主 催

- 国立歴史民俗博物館

スケジュール

スケジュール れきはくへ行く前に

れきはくへ行く前に れきはくとは

れきはくとは 家や学校で楽しむれきはく

家や学校で楽しむれきはく スケジュール

スケジュール 企画展示

企画展示 特集展示

特集展示 ファミリープログラム

ファミリープログラム くらしの植物苑特別企画

くらしの植物苑特別企画

スケジュール

スケジュール れきはくへ行く前に

れきはくへ行く前に れきはくとは

れきはくとは 家や学校で楽しむれきはく

家や学校で楽しむれきはく サイトマップ

サイトマップ お問い合わせ

お問い合わせ プライバシーポリシー

プライバシーポリシー