特集展示(第4展示室)

お化け暦(ごよみ)と略縁起(りゃくえんぎ)-くらしのなかの文字文化-

2018年4月10日[火]~2018年10月28日[日]

・私たちの生活の中に旧暦(きゅうれき:昔のこよみ)が残っているのはなぜでしょうか。

・お寺や神社のいわれは、どのようにして広まったのでしょうか。

1873(明治6)年に太陽暦(たいようれき:今のこよみ)が使われ始めると、それまで生活の中に深く根づいていた旧暦が使えなくなりました。その不便さを乗りこえるために政府から認められない秘密の出版で、旧暦を書いた暦が多く見られるようになりました。秘密の出版であるために発行者名にいつわりの名前が用いられることが多く、そのありかをぼかしてあったために「お化け」とよばれました。

略縁起(りゃくえんぎ)はお寺や神社の成り立ちや移り変わりを文字で記したもので、寺社参りをする人のためのパンフレットです。そこには私たちが求める歴史や文化に関する情報がコンパクトに盛り込まれています。

|

|

|

1. 改暦前と改暦後の暦の比較(個人蔵) 明治6年の暦(上)と明治7年の暦(下)。書き記された内容に大きなちがいがある。 |

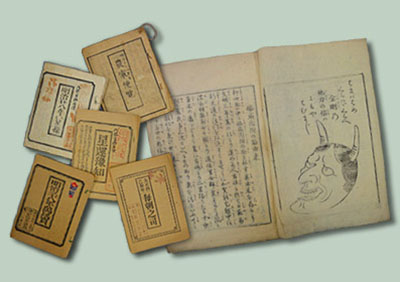

2. さまざまなお化け暦(個人蔵) 「暦」という文字を使わないで刊行されたお化け暦。 |

|

|

|

3. 意勢固世見見立て十二直(いせごよみみたてじゅうにちょく) 暦中段づくし(極月ごくげつ:12月)(本館蔵) 江戸時代の暦を題材にした錦絵(にしきえ)。 |

4. 東方朔(『東方朔秘傳(とうぼうさくひでん)真文』の表紙裏に描かれたもの)(個人蔵) 大変な長生きをした中国の伝説的人物。 |

|

|

|

5. 越前国南條郡湯尾峠御孫嫡子(まごじゃくし)略縁起(本館蔵) 疱瘡(ほうそう)よけのまじないのいわれが書かれた略縁起。 |

6. 嫁威肉附の面(よめおどしにくづきめん)由来(本館蔵) 真宗(仏教の宗派の一つ)の教えをわかりやすく説いた略縁起。 |

- 名 称

- お化け暦(ごよみ)と略縁起(りゃくえんぎ)-くらしのなかの文字文化-

- 会 場

- 第4展示室副室

- 会 期

- 2018年4月10日[火]~2018年10月28日[日]

- 開館時間

- ~9月 9:30~17:00(入館は16:30まで)

10月~ 9:30~16:30(入館は16:00まで) - 休館日

- 月曜 (休日の場合は次の日)※5月1日[火]、8月13日[月]は開館

- 主 催

- 国立歴史民俗博物館

スケジュール

スケジュール れきはくへ行く前に

れきはくへ行く前に れきはくとは

れきはくとは 家や学校で楽しむれきはく

家や学校で楽しむれきはく スケジュール

スケジュール 企画展示

企画展示 特集展示

特集展示 ファミリープログラム

ファミリープログラム くらしの植物苑特別企画

くらしの植物苑特別企画

スケジュール

スケジュール れきはくへ行く前に

れきはくへ行く前に れきはくとは

れきはくとは 家や学校で楽しむれきはく

家や学校で楽しむれきはく サイトマップ

サイトマップ お問い合わせ

お問い合わせ プライバシーポリシー

プライバシーポリシー