特集展示(第4展示室)

見世物大博覧会(はくらんかい) 現代編

2017年4月18日[火]~2017年7月17日[月・祝]

見世物は、江戸時代から明治時代にかけて大いに流行し、現代にも受けつがれています。今回は近年まで行われてきた見世物小屋の現場の様子を再現しました。どんな見世物があったか、歴博に見に来てください。

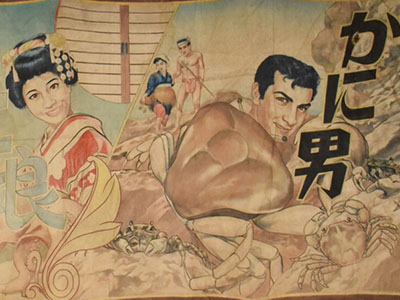

平成まで続いた現代の見世物小屋の当時の雰囲気(ふんいき)を体感できます。1990年代半ばまで見世物小屋を開いていた会社が使っていた絵看板(えかんばん)や実際に使っていた小道具類や写真・ポスター・ビラなどが見られます。

|

絵看板 マキツギ 昭和30年代 「マキ」はヘビ、「ツグ」は食べる、あるいはつかうといった意味です。ヘビをつかった見世物です。 |

|

日本チャリネ 馬術奨励(しょうれい)大会 1910(明治43)年日本で最初のサーカス団とされる「日本チャリネ一座(ざ)」の双六(すごろく)です。馬や象、熊(くま)なども用いて曲芸や猛獣(もうじゅう)芸を披露(ひろう)しました。 |

|

絵看板 人間ポンプ 昭和30年代 |

|

絵看板 気合術 昭和20〜30年代 体中に針を通す、目の中にボタンを入れてバケツをつり上げる、腕(うで)に通した針でバケツをつり上げて振(ふ)り回す、といった荒技(あらわざ)を見せました。 |

- 名 称

- 見世物大博覧会(はくらんかい) 現代編

- 会 場

- 第4展示室副室

- 会 期

- 2017年4月18日[火]~2017年7月17日[月・祝]

- 開館時間

- 9時30分~17時00分 (入館は16時30分まで)

- 休館日

- 月曜 (休日の場合は次の日)、6月10日[土]、6月11日[日]

※5月1日[月]は開館 - 主 催

- 国立歴史民俗博物館

スケジュール

スケジュール れきはくへ行く前に

れきはくへ行く前に れきはくとは

れきはくとは 家や学校で楽しむれきはく

家や学校で楽しむれきはく スケジュール

スケジュール 企画展示

企画展示 特集展示

特集展示 ファミリープログラム

ファミリープログラム くらしの植物苑特別企画

くらしの植物苑特別企画

スケジュール

スケジュール れきはくへ行く前に

れきはくへ行く前に れきはくとは

れきはくとは 家や学校で楽しむれきはく

家や学校で楽しむれきはく サイトマップ

サイトマップ お問い合わせ

お問い合わせ プライバシーポリシー

プライバシーポリシー