特集展示(第3展示室)

戦国の兜(かぶと)と旗(はた)

2016年8月9日[火]~2016年9月19日[月祝]

戦国時代の末、日本における戦いの身なりは大きく変わりました。

兜は、奇抜(きばつ)な形に仕立て、個性的な飾(かざ)りを付けた「変わり兜」が、はやりました。武士は集団の中で目立つために、どのような飾りをつけたのでしょうか。巨大なムカデや蝶などをつけた兜など十点を展示しますので、戦国武将はどんな兜をつけたのか、ぜひ見にきてください。

|

鉄一枚張南蛮鎖兜(てついちまいばりなんばんくさりかぶと)

|

|

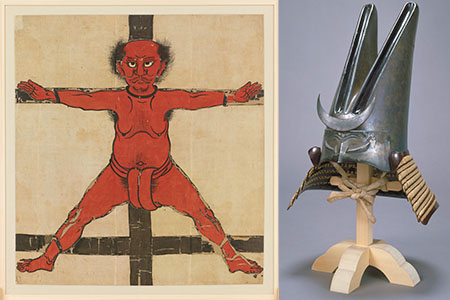

落合左平次道次背旗(おちあいさへいじみちつぐせはた)(表) 鎧(よろい)の背(せ)中には、「指物(さしもの)」と言われる旗や飾りをつけるようになりました。左の旗は、「長篠(ながしの)の戦い」にかかわるものです。鳥居強右衛門(とりいすねえもん)という人が磔(はりつけ)にされた姿を、落合左平次道次(おちあいさへいじみちつぐ)という武士が旗にして自分の背中につけました。 カッと見開いた目を見てください。

|

|

鉄六枚張桃形前付臥人蝶兜(てつろくまいばりももなりまえつきふせちょうかぶと) 兜の前立てに蝶(ちょう)が使われています。鉄の羽と優雅(ゆうが)な羽の蝶は、戦場でも目立ったことでしょう。これを着けた武士は、どんな意味をこめたのでしょう。 |

|

鉄八枚張椎形眼鏡付兜(てつはちまいばりしいなりめがねつきかぶと) 近眼用の眼鏡が付いた兜です。頭にかぶるヘルメットの部分は古いのですが、眼鏡や飾りは、江戸時代の中ごろになってから付けたものです。

|

- 名 称

- 戦国の兜(かぶと)と旗(はた)

- 会 場

- 第3展示室(近世)副室

- 会 期

- 2016年8月9日[火]~2016年9月19日[月祝]

- 開館時間

- 9時30分~17時00分 (入館は16時30分まで)

- 休館日

- 8月22日[月]・29日[月]・9月5日[月]・12日[月]

- 主 催

- 国立歴史民俗博物館、東京大学史料編纂所

スケジュール

スケジュール れきはくへ行く前に

れきはくへ行く前に れきはくとは

れきはくとは 家や学校で楽しむれきはく

家や学校で楽しむれきはく スケジュール

スケジュール 企画展示

企画展示 特集展示

特集展示 ファミリープログラム

ファミリープログラム くらしの植物苑特別企画

くらしの植物苑特別企画

スケジュール

スケジュール れきはくへ行く前に

れきはくへ行く前に れきはくとは

れきはくとは 家や学校で楽しむれきはく

家や学校で楽しむれきはく サイトマップ

サイトマップ お問い合わせ

お問い合わせ プライバシーポリシー

プライバシーポリシー