特集展示

雅楽(ががく)を伝える―南都(なんと)楽人(がくにん)辻家(つじけ)資料―

2012年7月10日[火]~9月2日[日]

奈良(なら)時代に、中国や朝鮮(ちょうせん)から宮廷(きゅうてい)の儀式(ぎしき)や行事のときにおこなわれる歌やおどりが伝わりました。それが日本の歌やおどりといっしょになり、雅楽(ががく)とよばれるようになりました。

その歌とおどりは、楽人(がくにん)という専門家により伝えられてきました。辻(つじ)という家に伝わる江戸(えど)時代の雅楽についての楽譜(がくふ)や日記、本などを展示しています。

|

|

|

|

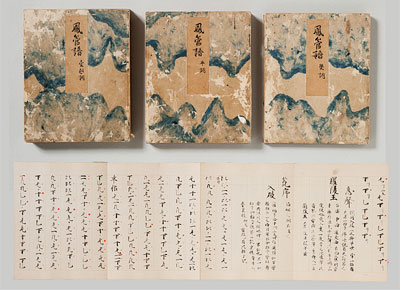

鳳管譜(ほうかんふ)

(本館蔵) 笙(しょう)という楽器を演奏(えんそう)する時の楽譜(がくふ)です。 |

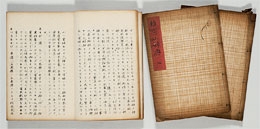

雅楽(ががく)小辞典(しょうじてん)

(本館蔵) |

- 名 称

- 「雅楽を伝える-南都楽人辻家資料-」

- 会 場

- 第3展示室(近世)副室

- 会 期

- 2012年7月10日[火]~9月2日[日]

- 開館時間

- 9時30分~17時00分 (入館は16時30分まで)

- 休館日

- 7月17日[火]、23日[月]、30日[月]、8月6日[月]、20日[月]、27日[月]

- 主 催

- 国立歴史民俗博物館

スケジュール

スケジュール れきはくへ行く前に

れきはくへ行く前に れきはくとは

れきはくとは 家や学校で楽しむれきはく

家や学校で楽しむれきはく スケジュール

スケジュール 企画展示

企画展示 特集展示

特集展示 ファミリープログラム

ファミリープログラム くらしの植物苑特別企画

くらしの植物苑特別企画

スケジュール

スケジュール れきはくへ行く前に

れきはくへ行く前に れきはくとは

れきはくとは 家や学校で楽しむれきはく

家や学校で楽しむれきはく サイトマップ

サイトマップ お問い合わせ

お問い合わせ プライバシーポリシー

プライバシーポリシー