特集展示(第3展示室)

黄雀文庫所蔵(おうじゃくぶんこしょぞう) 鯰絵(なまずえ)のイマジネーション

2021年7月13日[火]~2021年9月5日[日]

江戸時代は多くの地震に見舞われました。特に江戸時代の終わりには、大きな地震が連続して起こりました。その直後から、被災状況を伝える瓦板(かわらばん)などさまざまな刷り物が売り出されました。中でも地震の元凶(げんきょう)とされた地中の鯰を主題とする、今日「鯰絵」とよばれる版画は、幕府から禁止されるまで200種を超えるものが発行されたといわれています。

本展は、初公開の黄雀文庫所蔵の鯰絵コレクション約200点を通して、災害に遭(あ)いながらもそれをたくましく乗り越えようとした江戸の民衆の豊かな想像力の一端を紹介する企画です。

|

|

|

| 鹿島神と要石 1855年 黄雀文庫蔵 要石で大鯰を制する鹿島明神。その前でひれ伏し、謝罪する鯰たち。 |

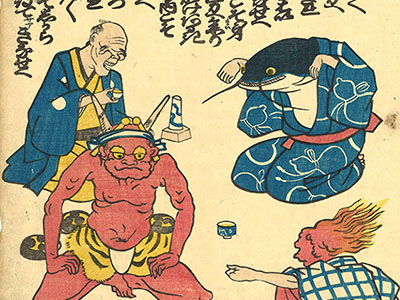

鯰退治 1855年 黄雀文庫蔵 まな板の上に載せられ、被災者たちに料理されようとする大鯰。四角い枠内は、地震除けの護符(ごふ)が書かれている。 |

|

|

|

| しばらくのそとね 1855年 黄雀文庫蔵 歌舞伎(かぶき)の「暫(しばらく)」のパロディー。「暫のつらね」ならぬ「暫の外寝」と洒落(しゃれ)て、被災後の野外生活を謳い込む(うたいこむ)。 |

大鯰江戸の賑わい 1855年 黄雀文庫蔵 江戸湾に浮かび上がったのはクジラならぬ大鯰。潮のように金銀を噴き出している。1851年、大井村の海岸にクジラが漂着したことをふまえたもの。 |

|

じしん百万遍(ひゃくまんべん) 1855年 黄雀文庫蔵 地震を起こしたことを悔いて出家の決心をした鯰。地震で潤(うるお)った職人たちが、一緒になって百万遍の念仏を唱える。頭上には地震で落命した人々の亡霊(ぼうれい)。 |

- 名 称

- 黄雀文庫所蔵(おうじゃくぶんこしょぞう) 鯰絵(なまずえ)のイマジネーション

- 会 場

- 企画展示室A

- 会 期

- 2021年7月13日[火]~2021年9月5日[日]

- 開館時間

- 9時30分~17時00分(入館は16時30分まで)

- 休館日

- 月曜 (休日の場合は次の日)

- 主 催

- 国立歴史民俗博物館

スケジュール

スケジュール れきはくへ行く前に

れきはくへ行く前に れきはくとは

れきはくとは 家や学校で楽しむれきはく

家や学校で楽しむれきはく スケジュール

スケジュール 企画展示

企画展示 特集展示

特集展示 ファミリープログラム

ファミリープログラム くらしの植物苑特別企画

くらしの植物苑特別企画

スケジュール

スケジュール れきはくへ行く前に

れきはくへ行く前に れきはくとは

れきはくとは 家や学校で楽しむれきはく

家や学校で楽しむれきはく サイトマップ

サイトマップ お問い合わせ

お問い合わせ プライバシーポリシー

プライバシーポリシー