特集展示(第3展示室)

海の帝国琉球(りゅうきゅう)―八重山(やえやま)・宮古(みやこ)・奄美(あまみ)からみた中世―

2021年3月16日[火]~2021年5月9日[日]

沖縄県から鹿児島県の島々にかけて、琉球王国という国がありました。王国の中心は沖縄島の首里城(しゅりじょう)で、近くの那覇港(なはこう)には日本や中国、東南アジア各地の船がやってきて大いににぎわいました。

琉球王国の北の端は奄美、西の端は八重山・宮古で、いくつもの島からなる地域です。しかし、それぞれの地域は最初から琉球王国のなかにあったのではありません。奄美は、日本の最南端で、九州の影響が強い地域でした。八重山・宮古は独立した地域で、琉球とは言葉も文化も違いました。これらの地域は、今から500~600年前に、琉球王国のなかに取り込まれたのです。

もともとは独自の文化をもっていた八重山・宮古・奄美。そうした地域の歴史から琉球の歴史を見つめ直すことで、これまでと違った世界が見えてくると思います。展示室で、一緒に考えてみませんか。

<1. 描かれた琉球>

|

国宝 正保琉球国八山島絵図写(しょうほうりゅうきゅうこくややまじまえずうつし) |

江戸時代に作られた八重山・宮古の地図です。琉球を支配した薩摩(さつま)(鹿児島県)の島津家が、徳川将軍に提出するために作りました。縦約3.5m×横約6.5mもある大きな地図の実物大写真を、床にはって展示します。

<2. 八重山・宮古の時代>

|

フルスト原(ばる)遺跡出土陶磁器 |

石垣(いしがき)島、竹富(たけとみ)島、西表(いりおもて)島、宮古島などには、サンゴの石を積み上げた独特の屋敷が細胞のようにつながって村が形成されました。こうした村からは、500~700年前の中国の陶磁器がたくさん見つかります。これらの島々は独自に中国と交易していたようです。

<3. 境界領域としての奄美>

|

夜光貝(やこうがい)の貝匙(かいさじ) |

奄美には、夜光貝という大きな巻貝がいます。その貝殻(かいがら)は美しく、美術品の材料になるため、京都の貴族たちがほしがりました。貝匙は、夜光貝をけずってみがいたもので、貴族たちが特別な宴会(えんかい)でお酒を飲むのに使ったようです。

<4.琉球統一と中央集権>

|

重要文化財 円覚寺殿中鐘 |

琉球王国がもっとも栄えた尚真王(しょうしんおう)の時代に作られた鐘(かね)です。王家の寺にかけられました。「尚真帝王」と刻まれた文字は、縁取りをしたうえ金文字で強調されています。周辺の島々を従えた琉球王国が、まさに「帝国」であったことを示しています。

<5. 那覇港と島々を結ぶ>

|

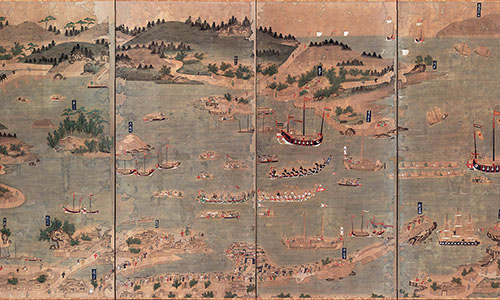

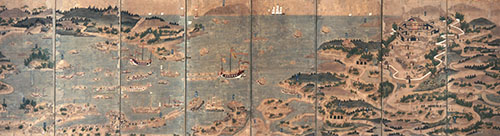

首里那覇港図屏風(しゅりなはこうずびょうぶ) |

江戸時代の終わりころの、首里城から那覇港周辺を描いた屏風です。港には中国から帰ってきた琉球船と、それを見張る薩摩の島津家の船などがいます。街中には、踊る人、将棋(しょうぎ)を指す人、お酒を飲んでいる人などがいてにぎやかです。(3月16日~4月18日は、同じような画題の琉球交易港図屏風(りゅうきゅうこうえきこうずびょうぶ)(複製)を展示します。)

<6. 中国と日本のはざまで>

|

江戸山下御門(えどやましたごもん)朝鮮人登城行列 |

琉球の使節は、徳川将軍や琉球国王がかわると江戸城にあいさつにやってきました。朝鮮使節の行列と考えられていましたが、琉球使節が掲げる「中山(ちゅうざん)王府」の赤旗や、「虎(とら)」の旗が描かれていることから、琉球人の行列とわかりました。

- 名 称

- 海の帝国琉球(りゅうきゅう)―八重山(やえやま)・宮古(みやこ)・奄美(あまみ)からみた中世―

- 会 場

- 企画展示室A

- 会 期

- 2021年3月16日[火]~2021年5月9日[日]

- 開館時間

- 9時30分~17時00分(入館は16時30分まで)

- 休館日

- 月曜 (休日の場合は次の日)

- 主 催

- 国立歴史民俗博物館

スケジュール

スケジュール れきはくへ行く前に

れきはくへ行く前に れきはくとは

れきはくとは 家や学校で楽しむれきはく

家や学校で楽しむれきはく スケジュール

スケジュール 企画展示

企画展示 特集展示

特集展示 ファミリープログラム

ファミリープログラム くらしの植物苑特別企画

くらしの植物苑特別企画

スケジュール

スケジュール れきはくへ行く前に

れきはくへ行く前に れきはくとは

れきはくとは 家や学校で楽しむれきはく

家や学校で楽しむれきはく サイトマップ

サイトマップ お問い合わせ

お問い合わせ プライバシーポリシー

プライバシーポリシー